Als der Dorfvorsteher sie zu einer Versammlung unter den Akazienbäumen einlud, reagierte Norah Odhiambo skeptisch. Im September 2016 war das, über dem nahen Viktoriasee türmten sich Gewitterwolken. Die 34-jährige Kenianerin legte ihre Machete zur Seite, mit der sie für wenige Schillinge Tageslohn Sträucher vom Feld ihres Nachbarn rodete. Eine neue Hilfsorganisation möchte sich vorstellen, sagte der Vorsteher, sie heiße „Give Directly“. Sie komme doch auch zum Treffen? Doch Odhiambo dachte nur: „Schon wieder eine Hilfsorganisation?“

Eine von vielen Hilfsorganisationen

Give Directly war in dem Moment nur eine weitere der vielen Organisationen, die sich im Laufe der Jahre in ihrem Dorf im Westen Kenias vorgestellt hatten. Odhiambo hatte schon viel Hilfe kommen, aber vor allem wieder gehen sehen. Ihr Dorf liegt in der Region Bondo am Ostufer des Viktoriasees. Bondo gehört zu den ärmsten Gegenden Kenias. Fast alle Dörfer dort bestehen aus kaum mehr als einer verstreuten Ansammlung von Lehmhütten. Es gibt weder Strom noch Wasseranschluss und falls die Bewohner überhaupt Arbeit finden, dann als Viehhirte, Fischer oder Feldarbeiter. Knapp die Hälfte der Einwohner, so zeigen Statistiken der kenianischen Regierung, lebt in Bondo von weniger als zwei Euro am Tag. Und damit nach Definition der Weltbank unterhalb der absoluten Armutsgrenze.

Staaten wie Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt versuchen daher seit Jahrzehnten, die Region zu entwickeln. Zahlreiche Projekte sollen den Lebensstandard der Einwohner verbessern. Deutsche trieben deshalb Brunnenschächte in den rostroten, trockenen Erdboden, US-amerikanische Jugendliche mauerten Schulen in die tiefgrünen Wälder der Region. Briten brachten Lebensmittel, Decken und Medikamente in die miserabel ausgestatteten Krankenstationen.

Hilfe, die wirklich ankommt

Keine schlechte Sache, findet Odhiambo, keinesfalls sei sie undankbar. Doch häufig fegten Monate später Unwetter die Dächer wieder von den Schulen, gingen Wasserpumpen kaputt und niemand wusste sie zu reparieren oder Medikamente bekämpften zwar die Symptome, aber nicht die Ursachen der Krankheiten. Für manche Einwohner in Bondo, sagt sie, mag sich das Leben verbessert haben. Nur eben nicht für die Armen.

Trotz aller Skepsis setzte sie sich am frühen Abend im vergangenen Jahr in den Schatten der Bäume auf den Platz ihres Dorfes, dessen Name auf Wunsch von Give Directly nicht genannt werden soll – der Alltag der Bewohner soll geschützt werden.

Ein Jahr später rodet sie nur noch selten fremde Felder. Sondern bestellt ihr eigenes. Hinter einem aus Ästen zusammengenagelten Ziegenstall wiegt ein halber Hektar Mais im Wind, auf dem neu gebauten Lehmhaus funkelt ein neues Wellblechdach. Innen thronen ein Sofa und Sessel auf dem nackten, trockenen Erdboden, ebenfalls neu, und Ehemann Erick arbeitet nach dem Kauf zweier Netze wieder als Fischer auf dem nahegelegenen Viktoriasee. Alles, sagt Odhiambo, dank Give Directly.

Grundeinkommen für alle Bewohner

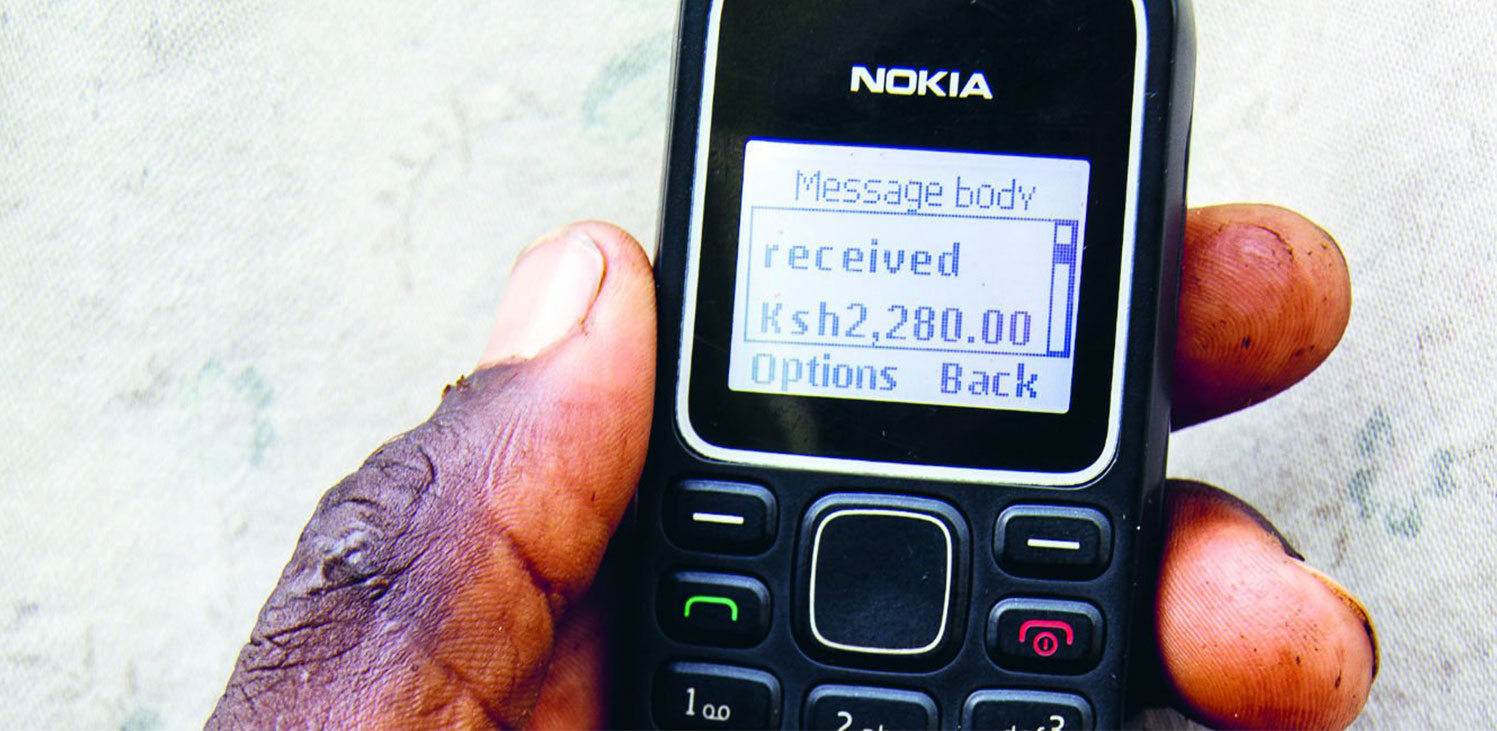

„Als die Mitarbeiter ihre Idee vorstellten, dachte ich nur: Kann das wirklich sein?“, sagt Norah. Denn die Idee klang so einfach wie abenteuerlich: Alle 300 Einwohner des Dorfes sollten Geld erhalten. Ohne Vorgaben, ohne Bedingungen, jeden Monat, einfach so. Umgerechnet 22 Dollar und dies für die nächsten zwölf Jahre. Odhiambo lacht immer noch auf, wenn sie davon erzählt. In ihrem Dorf, so sagten die Mitarbeiter der NGO, solle ihr Pilotprojekt beginnen: ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden erwachsenen Dorfbewohner. Mindestens fünf andere Länder führen ähnliche Versuche durch. Ob in Finnland, Deutschland oder den USA: Die bedingungslose Auszahlung von einem Basissatz Geld soll dort perspektivisch eine Antwort geben auf eine zunehmende soziale Ungleichheit. Doch vor allem darauf, wie die Mitglieder einer Gesellschaft, in der mittelfristig eine große Zahl von Arbeitsplätzen durch Roboter und Künstliche Intelligenz ersetzt werden, ihren Lebensunterhalt bestreiten solle…

Give Directly: ein monatlicher Geldtransfer via SMS