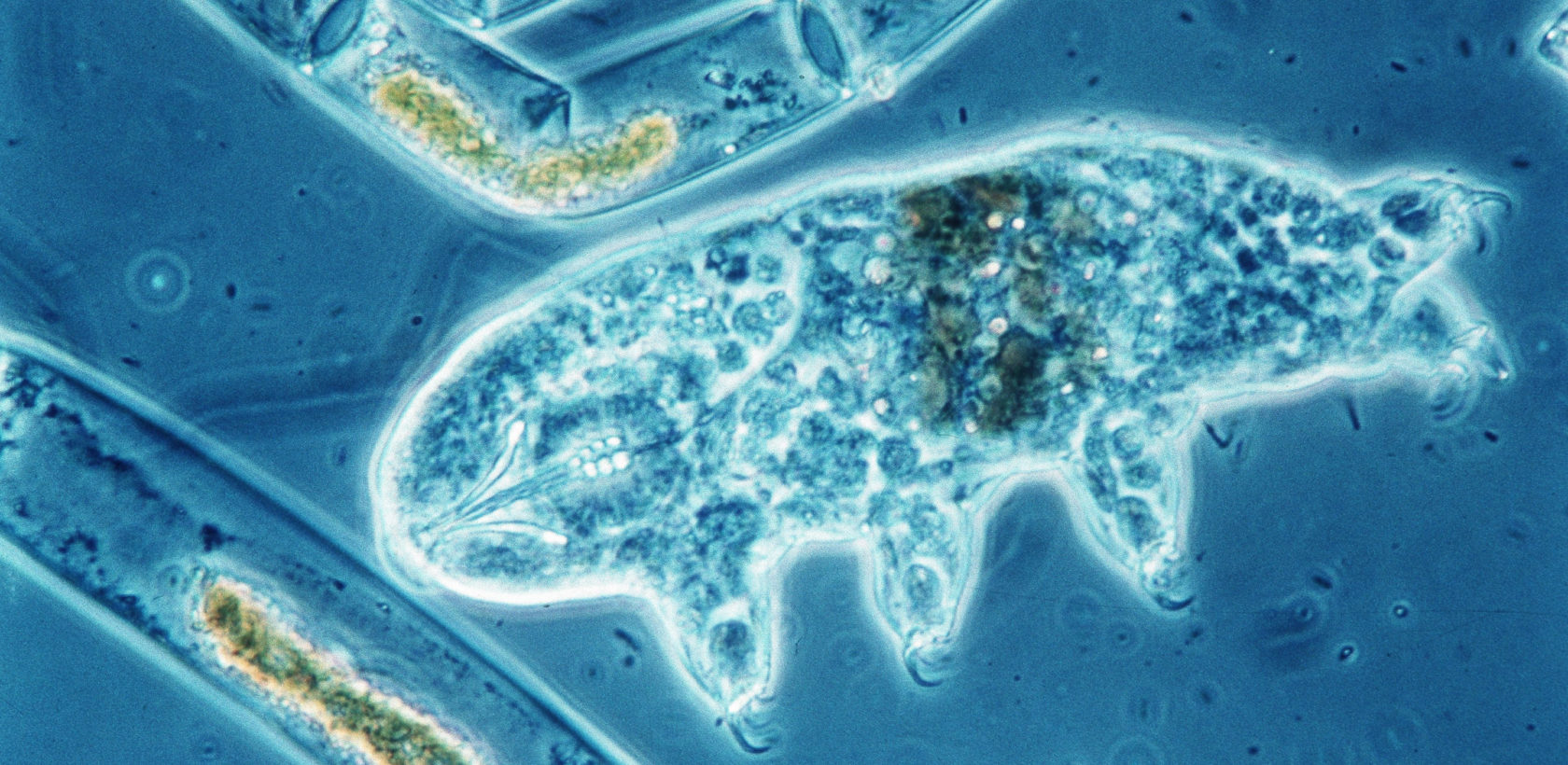

Ein Waldspaziergang im Herbst, kleine Äste und Moose wehen über den Pfad. Als Biologe oder, wie er sagt, „Jäger und Sammler“ hebt Ralph Schill die Moosstückchen intuitiv auf, um sie zu Hause zu studieren. Zwei Jahrzehnte ist das nun her. Unter dem Mikroskop blickte er damals seinen „ersten Bärtierchen in die Augen“; beobachtete ihre staubsaugerbeutelartigen Körper, die Krallen an den acht Stummelbeinen, ihren Saugrüssel, den sie überall auf der Welt in Pflanzen stecken, egal ob im Himalaja oder im Harz.

Ralph Schill ist Professor am Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme an der Universität Stuttgart und angesehener Bärtierchen-Experte. Nur eine Handvoll Arbeitsgruppen weltweit studieren das Wesen, obwohl es Unglaubliches vermag: Es kann seine biologische Uhr anhalten. Sterben und wieder auferstehen.

Wenn es durch extreme Kälte oder Hitze ungemütlich wird, fährt das Bärtierchen seine acht Beine ein wie Flugzeuge bei m Start die Reifen, stoppt seinen Stoffwechsel und wartet als Mini-Klops auf bessere Zeiten. Aufgrund des Aussehens wird es dann „Tönnchen“ genannt. Als Tönnchen hält es der Winzling einige Jahrzehnte aus, wissenschaftlich gemessen wurden bisher 18 Jahre. Schill: „Im Laufe der Evolution haben Bärtierchen ihre etwa 1.000 Zellen so ausgestattet, dass sie nicht absterben können. Anders als etwa bei der Eidechse: die verliert ihren Schwanz und der wächst wieder nach.“

Die Fähigkeit nennt sich „Kryptobiose“. Eine Mischung aus Proteinen und Zuckern umschließt alles in den Zellen, auch die DNA, wie Fensterglas. Zum Beispiel wenn die Temperaturen auf minus 20 Grad fallen. Schill: „Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie das Säbelzahn-Eichhörnchen bei Ice Age: Bärtierchen können starr im Eis sitzen, sind aber lebendig. Wenn’s noch kälter wird, gefrieren sie kontrolliert durch.“ Das heißt: Proteine verhindern zunächst das Entstehen von Eiskristallen – wie bei uns Gefrierschutzmittel in der Scheibenwischeranlage. Wird es noch frostiger, kümmern sich verschiedene Stoffe um ein schadenfreies Durchfrieren. Steigen die Temperaturen stattdessen an, trocknen die Tiere ein: Zuckermoleküle ersetzen das Wasser in den Zellen. Bis zu 100 Grad halten sie so aus. Ein wenig Feuchtigkeit genügt zum Reanimieren, denn ihr zuckriges Schutzglas ist wasserlöslich. Maximal eine Stunde später sind die Bärtierchen hellwach und legen Eier ab, als wäre nichts gewesen.

Bild: IMAGO / Science Photo Library

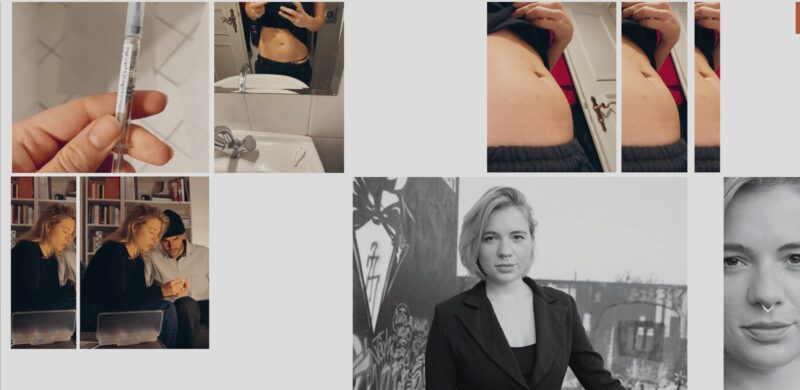

Menschliche Zellen haltbarer machen

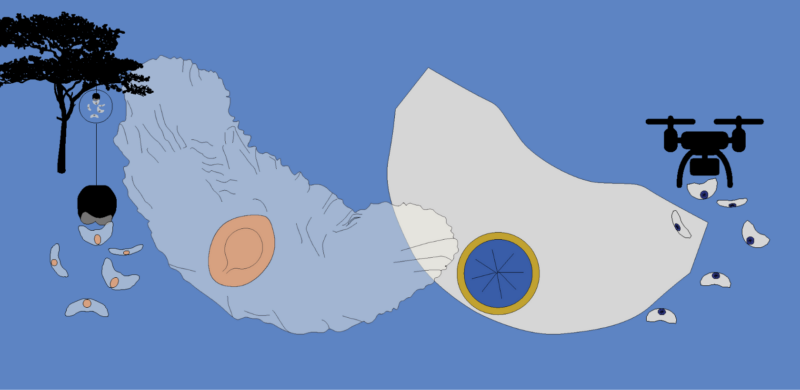

Die Überlebensstrategien des Bärtierchens, auch genannt „Wasserbär“, werden Menschen nicht das ewige Leben schenken, aber sie liefern neue Ansatzpunkte, um Krankheiten besser behandeln zu können. Biomediziner:innen wollen Zellen mit der Bärtierchenmethode „haltbarer“ machen. Das ist relevant für die Lebensmittelindustrie, für Organtransplantationen, Blutkonserven und Strahlentherapien. So könnte Krebspatient:innen vor der Chemo gesundes Gewebe entnommen und nach der Behandlung wieder transplantiert werden. Für Militäreinsätze wäre pulverisiertes Blut praktisch, das unter Zugabe von Wasser wieder flüssig wird. Das alles gelingt bisher nur im Labormaßstab. Auf der International Space Station (ISS) wird seit Juni 2021 erforscht, wie sich die Stressresistenz von Bärtierchen auf Astronaut:innen übertragen ließe. Ihre Weltraumtauglichkeit bewiesen sie bereits 2007: An der Außenseite einer Rakete überlebten 68 Prozent von 3.000 der Space-Bärchen. Der Bärtierchen-Lifestyle dient Mediziner:innen zudem als Vorlage, um bestehende Verfahren zu optimieren, etwa künstliche Befruchtungen. Bislang müssen dafür große Mengen Eizellen und Spermien entnommen werden, weil die Sterberate der entnommenen Zellen sehr hoch ist. Auch die Gewinnung von Stammzellen aus dem Nabelschnurblut von Neugeborenen ließe sich durch die Bärtierchenmethode perfektionieren: Falls das Kind im Alter gesundes Gewebe benötigt, liegen dem Krankenhaus intakte Konserven vor.

Der Durchbruch lässt noch auf sich warten, die Prozesse sind hochkomplex. Schließlich ist das Bärtierchen älter als Dinosaurier, hatte 500 Millionen Jahre Zeit, seine Auszeiten als Tönnchen zu perfektionieren. 1773 wurde das erste Bärtierchen gesichtet. Ein Zoologe und Pfarrer sammelte Wasserproben in einem Tümpel neben seiner Kirche in Quedlinburg. Durch mehrere Lupen entdeckte er ein tapsiges Wesen, das er als „Bär im Kleinen“ beschrieb.

Ralph Schill: „Ich vergleiche die Bärtierchenforschung gerne mit der Erforschung des menschlichen Genoms. Obwohl wir alle Stoffe in unseren Körpern seit ungefähr zwanzig Jahren kennen, kommen wir gegen viele Krankheiten noch nicht an.“ Allerdings ist bis heute nicht klar: Wie genau interagieren die Proteine und Zucker im Bärtierchen – und wie lässt sich der Mix auf unseren Organismus übertragen? „Der Mensch müsste ein Schwamm sein“, scherzt Schill, damit der Schutz von allen Zellen aufgenommen wird. Als Zoologe geht es ihm ohnehin eher um das Tierchen. Schill reist um die Welt, um neue Bärtierchen-Arten zu entdecken – Afrika, Asien, Alpen. Und vor der Haustür in Stuttgart. Mehr Anerkennung für die Überlebenskünstler, das wäre schön, wie in Japan: „Dort sind sie ganz wild auf Bärtierchen, warum auch immer.“ 2020 veröffentlichte Ralph Schill mit Paul Giraud deswegen das Kinderbuch Ben, das Bärtierchen. Es erzählt von Bens Reise um die Welt: auf einer Eisscholle, einem Storch, einer Kokosnuss und Küstenseeschwalbe. Zwischendurch trocknet Ben in einer afrikanischen Wüste ein und gefriert in Grönland. Passend zum Buch gibt es ihn als gelbes Plüschtier.

Mikroskopische Aufnahme von einem „Wasserbären“: Ihre besondere Fähigkeit nennt sich „Kryptobiose“.