So tun, als ob man mit jemandem telefonieren würde, Schlüssel zwischen die Finger klemmen, Pfefferspray in der Tasche haben. Wenn Frauen nachts allein unterwegs sind, führen sie oft jedes Mal aufs Neue Rituale durch, die ihre Sicherheit gewährleisten sollen. Jedes Geräusch, jede Bewegung, jeder Schatten kann bedrohlich sein. „Schreib mir, wenn du zu Hause bist“. Diese Nachricht ging Anfang März auf Instagram viral, nachdem Sarah Everard, eine 33-jährige Beraterin, in London eines Nachts auf dem Weg nach Hause verschwand. Ein paar Tage später wurde ihr lebloser Körper in einem Wald außerhalb der englischen Hauptstadt gefunden. Der Hauptverdächtige: ein Polizist. Durch Everards Tod bekam die Debatte um die Sicherheit von Frauen in der Öffentlichkeit weltweit erneute Aufmerksamkeit. Zehn Tage später löste die Polizei in London eine Demonstration gegen Femizide gewaltsam auf.

2020 führte Plan International, ein Netzwerk von NGOs, das sich für Kinderrechte und die Gleichstellung von Mädchen und Jungen einsetzt, in Deutschland eine Umfrage mit knapp 1.000 Teilnehmerinnen durch: Auf einer interaktiven Karte bewerteten diese von 1.267 markierten Orten in vier deutschen Großstädten 80 Prozent als unsicher, nur 20 Prozent galten ihnen als sicher.

Das liege vor allem daran, dass die Bedürfnisse von Frauen bei der Planung von Städten selten mitgedacht würden, so Mary Dellenbaugh-Losse. Sie ist freie Beraterin für soziale Inklusion und Gender-Partizipation in der Stadtplanung. Und es macht sie wütend, dass Städte immer noch nicht genug auf die Sicherheit von Frauen hin geplant werden.

Gendergerechte Stadtplanung: Geschäfte mit unterschiedlichen Öffnungszeiten

Wir treffen uns an der Warschauer Straße, einem Verkehrsknotenpunkt im Osten Berlins. Passant:innen strömen aus der S-Bahn, Fahrräder zischen an uns vorbei, die Messingglocke der Tram klingelt, im Hintergrund hört man das Tosen von Baustellen. Wir gehen durch die Max-Koch-Passage und betreten den dreckigen, verlassenen Warschauer Platz auf der anderen Seite der Schienen. Auf einmal ist es seltsam ruhig. Menschen sind hier kaum noch unterwegs. Unter den Gleisen befinden sich mehrere Clubs, die nur nachts geöffnet haben und aufgrund der Coronakrise immer noch geschlossen sind. Auf der linken Seite endet die Straße in einer Sackgasse hinter einer imposanten Brücke. Darunter ist es dunkel, man kann nicht sehen, ob sich jemand versteckt. Und könnte man hinter der Brücke hier irgendwie wieder rauskommen?

Außer einem Lidl gibt es in dieser Ecke keine Geschäfte, in denen man in einer brenzligen Situation Zuflucht suchen könnte. Belebte Straßen sind weit entfernt. Vor Kurzem wurden auf dem Areal alte Fabrikgebäude in Büroräume umgewandelt. Wegen der Pandemie stehen sie derzeit fast leer. „Der Mangel an Aktivität ist kein gutes Zeichen“, sagt Dellenbaugh-Losse. Da Büros nur tagsüber genutzt würden, sei diese Nutzungsform zwar wegen des Clublärms an der Warschauer sinnvoll. „Wenn man aber Hilfe braucht, hat man Pech. Und das hier ist alles neu gebaut!“, betont sie. „Es gibt nicht genug Frauen in der Stadtplanung und der Architekturbranche. Das ist ein riesiger blinder Fleck.“

Lebendigkeit sei der Schlüssel zu Sicherheit. „Das beste Merkmal einer guten Stadtplanung ist deshalb eine multitemporale Nutzung“, so die Beraterin. Man brauche einen Mix von Geschäften mit unterschiedlichen Öffnungszeiten, Bäckereien, Bars und Spätis etwa. „Leider kann diese Art von Geschäften mit geringer Gewinnspanne in Neubauquartieren nur schwer überleben.“

Wir kommen durch die Passage auf der anderen Seite der Gleise zurück und machen uns auf den Weg zur Warschauer Brücke. Von hier geht der Blick auf die East Side Mall bis zur Mercedes-Benz Arena. Die Büro-Wolkenkratzer, in denen sich zum Beispiel die Zalando-Zentrale befindet, sind durch eine lange Straße mit der Mall und dem Bahnhof verbunden. Auch hier sieht Dellenbaugh-Losse einige Fehlentscheidungen: „Es fehlen Eingänge zur Mall auf der Straßenseite, sie böten eine Fluchtmöglichkeit. Die Laternen sind auf die Straße, nicht auf den Gehweg gerichtet. Unter der Warschauer Brücke ist es dunkel: Die Lichter sind blau und schwach, um z…

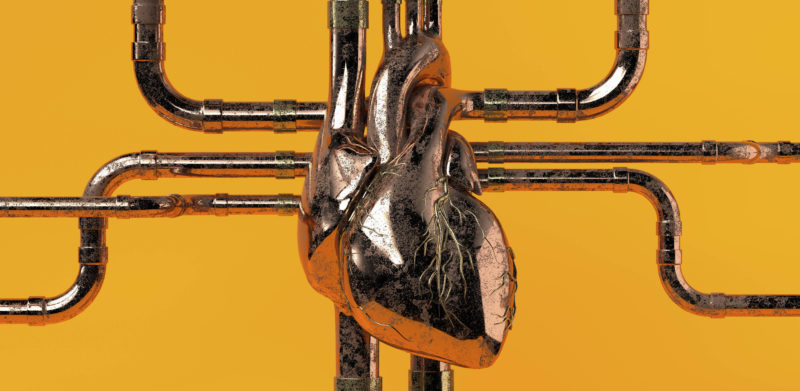

Städte sind voller bedrohlicher Ecken für Frauen wie etwa unter der Oberbaumbrücke in Berlin: Schwache Beleuchtung, keine Geschäfte, kaum Fluchtmöglichkeiten. Die Sicherheit von Frauen wird in der Stadtplanung selten mitgedacht.