Die Gärten von Venedig duften nach Jasmin, Rosen und Schweiß. Im stickigen Inneren der Ausstellung-Pavillons der Giardini erwartet einen die Dekonstruktion ihrer selbst. Der deutsche Pavillon ist bis unter die Decke mit Bauschutt, Holzstapeln und Materialcontainern vergangener Biennale-Austellungen gefüllt. An ringsum aufgestellten Werkbänken recyceln Besucher:innen trotz Sommerhitze daraus eifrig Leder für Taschen oder drechseln Möbel.

Im brasilianischen Pavillon, dem diesjährigen Gewinner des Goldenen Löwen für die beste nationale Arbeit, ist dunkle Erde aus dem Amazonasgebiet aufgehäuft, die Betonwände sind mit afrobrasilianischer Alaká-Webkunst in Weiß und Rosa bedeckt, um die umweltzerstörerische Dimension des Baumaterials zu kritisieren. Die Verhüllung macht auch darauf aufmerksam, dass die westlich geprägten Hochhäuser in der quasi über Nacht gebauten Landeshauptstadt Brasília zwar von Afrobrasilianer:innen, aber keineswegs für sie gebaut wurden. Im Brasilien-Pavillon geht es daher gerade nicht um Oscar Niemeyers Zement-Kolosse, sondern um die Architektur in Pequena África, den Schwarzen Wohnvierteln in Rio de Janeiro, in denen der brasilianische Nationaltanz Samba erfunden wurde.

Unter dem Motto der Entkolonialisierung

Das Motto der diesjährigen Biennale ist: „The Laboratory of the Future: Decarbonization and Decolonization“. Zum ersten Mal leitet mit Lesley Lokko eine afrikanische Frau eine Architekturbiennale. Eine Provokation für die männlich und weiß geprägte Welt der Architektur, die sie zu einem neuen Blick auf sich selbst zwingt. Lokkos Biennale ist eine mal spielerische, mal düstere Kritik, sowohl an dem CO2-Ausstoß der eigenen Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr größer wird, als auch an dem exorbitanten Fußabdruck der Baubranche selbst. Vor allem aber stellt sie den afrikanischen Kontinent und seine Diaspora in den Mittelpunkt. „Der Schwarze Körper war eine Ressource für Europa“, sagte Lokko bei der Presseführung am Eröffnungswochenende, daher wird Europa damit konfrontiert, das westliche, historisch zutiefst koloniale Verständnis von Architektur komplett zu hinterfragen – und einzutauchen in eine andere, ältere Ästhetik und nachhaltige Baukunst. Eine oft sehr abstrakte Mischung aus Kunstinstallationen, Holzmodellen von geplanten Gebäuden und virtuellen Fantasien für die Dörfer und Städte von übermorgen entführt in dramatische Bildwelten. Es geht um Black Pride und um die Suche nach einer Formensprache, die zum eigenen Kontinent passt.

Parlament der Geister

Im Zentralpavillon betritt man das „Parlament der Geister“ des ghanaischen Künstlers Ibrahim Mahama. Von den Proportionen ist es haargenau so angelegt wie das Unterhaus in Westminster, nur dass man sich hier nicht auf grünen Ledersesseln, sondern auf abgewetzten, schlammfarbenen Plastiksitzen niederlässt. Dahinter stehen verblichene Aktenregale gefüllt mit kolonialen Schulbüchern und anderen Erinnerungen an die Zeit vor der Unabhängigkeit Ghanas vom britischen Empire.

Was 2019 als Kunstprojekt begann, hat Mahama 2020 in ein echtes Gebäude transformiert: Der Innenhof seines Red Clay Studios, eines kostenlosen Hubs für Kunst, Bildung und Zusammenkunft, versetzt den Grundriss des englischen Unterhauses in das Herz von Ghana, in Mahamas Heimatstadt Tamale. In dem architektonischen Zwilling der alten imperialen Institution kommen nun junge Schwarze Menschen in ihrem eigenen Parlament zusammen, um zu diskutieren und Kunst zu machen. Es ist gebaut aus Lehmziegeln, einem der ältesten nachhaltigen Baustoffe der Welt.

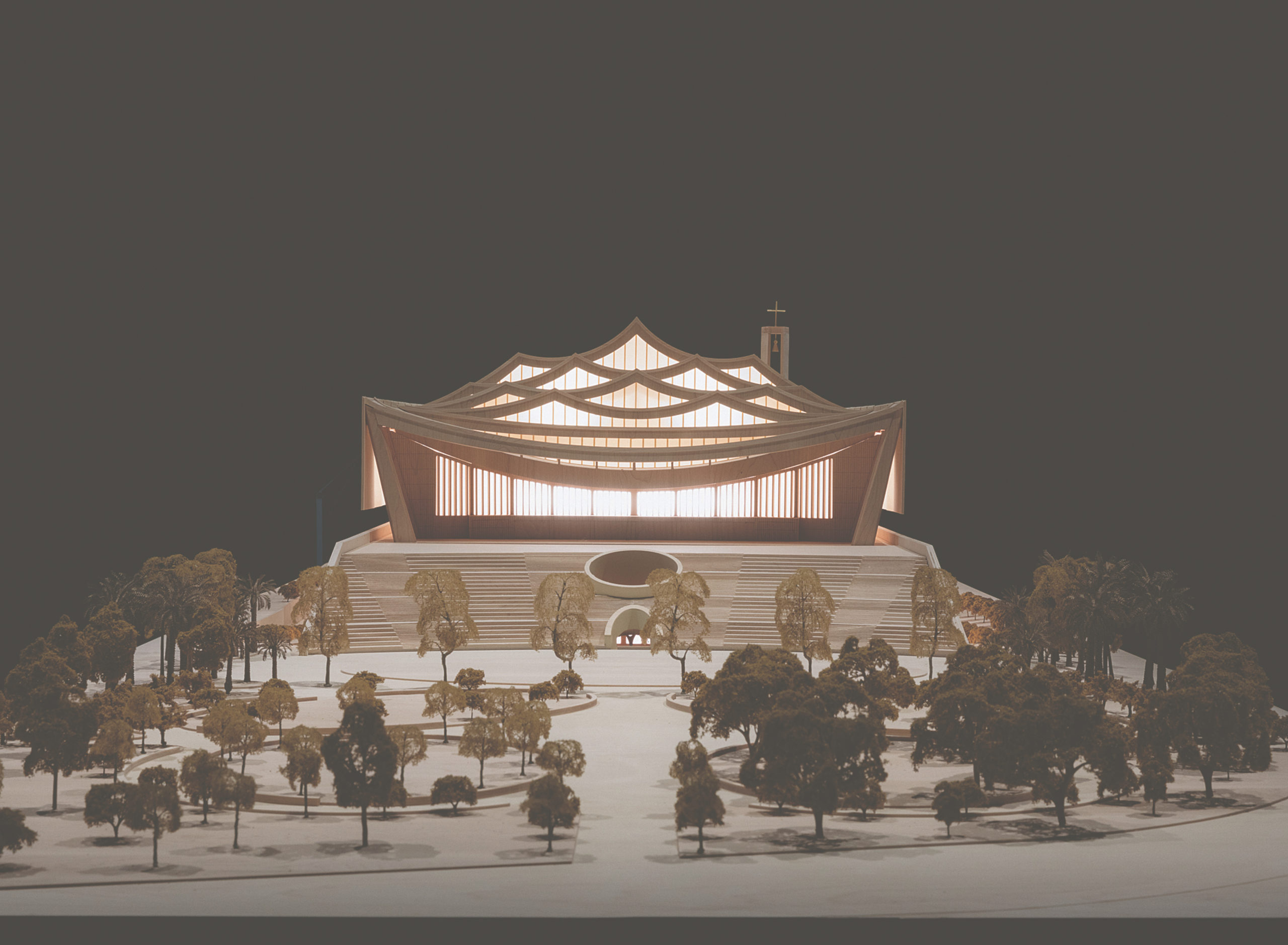

Fast allen Exponaten ist gemein, dass sie statt einer künstlichen Rekonstruktion der Ästhetik vor der Kolonialzeit die zeitgenössische Vermischung der Kulturen auf dem afrikanischen Kontinent und in der Diaspora widerspiegeln: So steht man in einem schwarz ausgekleideten Raum vor beleuchteten Modellen des britisch-ghanaischen Stararchitekten David Adjaye. Er darf hier sein komplettes Programm für das kommende Jahrzehnt vorstellen, darunter ein ehrgeiziges Projekt für den Bau von 100 nebeneinanderstehenden Krankenhäusern, aber auch die palmengesäumte Nationalkathedrale in der Hauptstadt Accra, die sich bereits im Bau befindet.

In dem heute mehrheitlich christlichen Land entsteht die interkonfessionelle Kirche in einer Optik, die die verschiedenen ethnischen Gruppen Ghanas würdigen soll: Das hohe, gestaffelte Zeltdach ist der Architektur des Akan-Volkes nachempfunden, die geschwungene Fassade soll an die Königsstühle der Ashanti erinnern. Was man in der Ausstellung nicht erfährt: In Ghana, wo die Menschen derzeit unter hoher Inflation und Arbeitslosigkeit leiden, wird das Milliardenprojekt wegen seiner Kosten zum Teil heftig kritisiert.

(Noch) nicht umstritten ist das Modell der von Adjaye entworfene Thabo Mbeki Presidential Library in einem Vorort von Johannesburg: Die tonnenförmigen Türme des Bildungszentrums sind von der Silhouette von Getreidesilos inspiriert und sollen sowohl Stolz auf die landwirtschaftlichen Reichtümer des Landes ausdrücken, als auch die traditionellen Rundbauten Westafrikas widerspiegeln. Gefertigt sind sie aus dem in Nordafrika bereits in der Steinzeit erfundenen Stampflehm, einer Mischung aus Erde, Sand, Kalk und Schotter, die entweder per Hand oder durch Maschinen in eine Form gerammt wird. Das Gebäude soll mit Solarenergie und Geothermie betrieben werden und als Ort für den Austausch verschiedener afrikanischer Kulturen dienen, außerdem ein der Unterstützung und Stärkung von Frauen gewidmetes Zentrum beherbergen.

Afroamerikanische Diaspora

Verlässt man den Zentralpavillon, weht einem die sanfte Salzbrise der nahe gelegenen Lagune ins Gesicht. In einem kleinen Garten plätschert ein Bach. Der US-amerikanische …

Eine typisch westafrikanische Lehmwand von Francis Kéré.