Mächtig thronen Kokospalmen, Ölplamen und Bananenbäume über dem Atlantik vor Santa Cruz. Der botanische Garten „Palmetum“ hütet Europas größte Sammlung von Inselpalmen. Verborgen, tief unter ihnen: meterhohe Schichten Siedlungsabfälle und Bauschutt. Denn hier im Nordosten der spanischen Kanareninsel Teneriffa kippte in den 1970er-Jahren die Küstenstadt Santa Cruz ihren Müll einfach ins Meer. Die Deponie wuchs zum Berg „El Lazareto“, schuf Land im Ozean. Schädliche Gase wehten in die expandierende Stadt, die schließlich 1983 beschloss, die Deponie zu schließen. Doch weiterhin fegte der Wind Staub und Gestank überallhin.

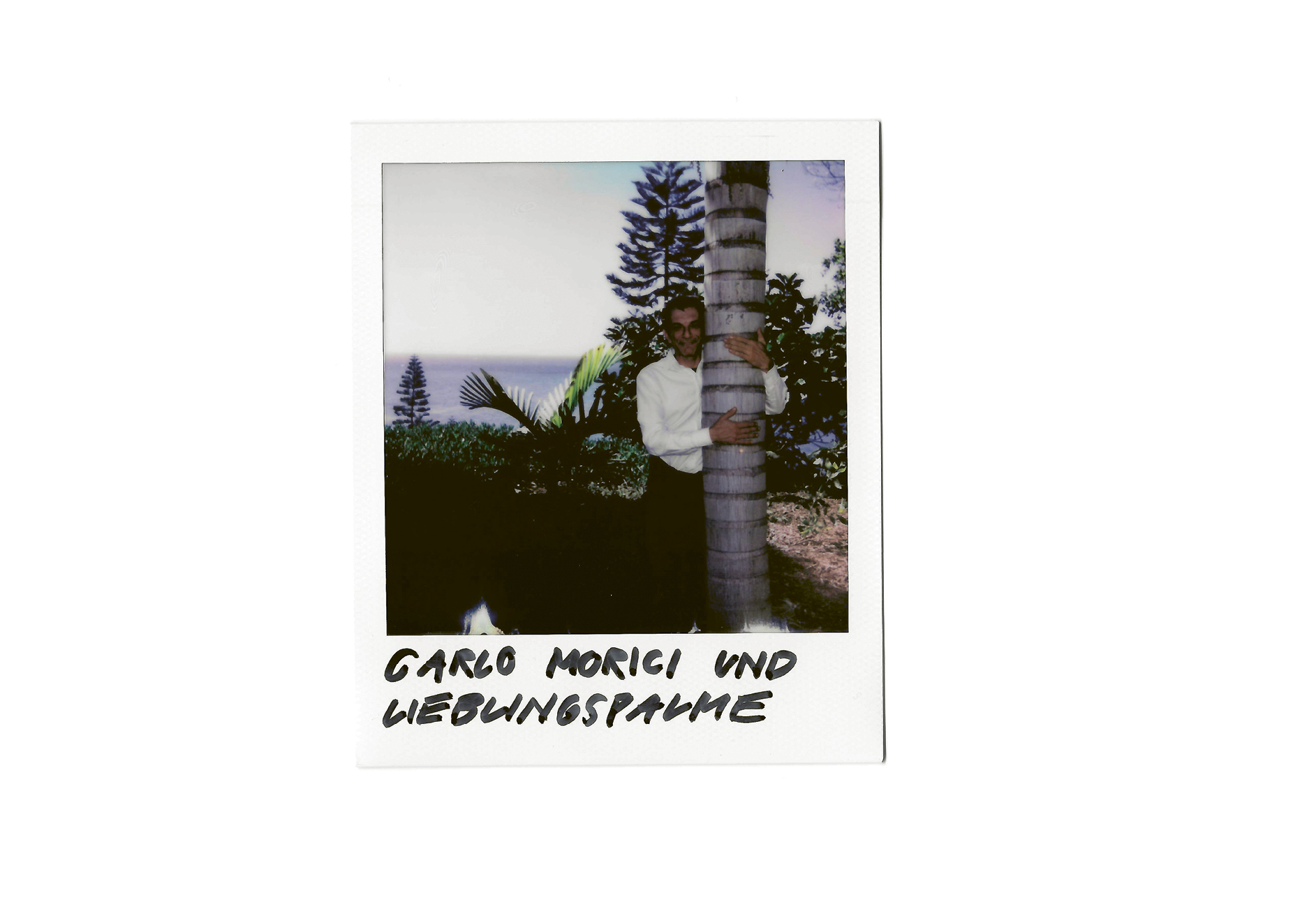

Dass auf den zwölf Hektar künstlich geschaffenen Lands nun seltene Palmenarten und andere Pflanzen gedeihen, ist auch Carlo Morici, dem heutigen Direktor, zu verdanken. An einem sonnigen Tag im März führt er durch den Park. „Die Palmen“, sagt Morici, „sie sprechen mit mir, sie ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich.“ Selbst wenn er Gedanken nachhängt, für einen Moment die Schönheit um sich vergisst, auf die er so stolz ist, und mit dem Blick nach unten, auf die asphaltierten Wege, durch den Park eilt. „Selbst dann bekomme ich mit, was sie mir sagen möchten. Entweder strahlen sie oder sie rufen nach Hilfe. Hier etwa.“ Er greift zwischen Palmwedel, rupft totes Geäst heraus. Die schwielige gebräunte Haut der Finger, die von Erdspuren umrandeten Nägel erzählen von all den Stunden, die er hier geharkt und gesät hat.

Als Student kam der heute 47-jährige Morici aus Sizilien ins spanische Teneriffa, kaufte sich später auf dem Land ein Haus mit großem Garten, vielen Obstbäumen. „Ich verbringe mehr Zeit mit Pflanzen als mit Menschen.“ Zu jedem Gewächs im Palmetum weiß er eine Anekdote zu erzählen. Etwa über jene Palme, die 1986 in einem Garten auf der südpazifischen Insel Vanuatu wiederentdeckt wurde. „Eigentlich galt sie als ausgestorben“, sagt er, während er über den rauen Stamm streichelt. Ernst wirken die Augen unter den dunklen Brauen. Doch wenn er von seinen Palmen erzählt, zieht ein Lächeln seine Mundwinkel nach oben. Manche der Samen hat er selbst gesammelt, ist viel herumgekommen: Mehrmals war er in der Karibik, zweimal auf Hawaii und Neukaledonien.

Frühe Leidenschaft für Palmen

Moricis Leidenschaft für Botanik keimt früh. Als er vier ist, möchten seine Großeltern im sizilianischen Messina einen Garten anlegen. Carlo hört sie enthusiastisch über Hibiskus und Ficus fachsimpeln, seine Neugier ist geweckt. Mit elf Jahren beginnt er, Pflanzen zu sammeln, mit Nachbarskindern zu tauschen, verschlingt Bücher zu Botanik. Als Teenager entdeckt er den botanischen Garten Messinas, einen Ort mit moderatem, mediterranem Klima. Er hilft als Freiwilliger mit, schließt Freundschaften. Seine Eltern, der Vater Richter, die Mutter Lehrerin, ermöglichen es ihm, mit 15 nach Miami zu reisen und dort den tropischen botanischen Garten Fairchild zu besuchen, der ihm später als Vorbild für das Palmetum dienen soll. Schon mit 17 tritt er in die International Palm Society ein, erwirbt vier Jahre später die Lebensmitgliedschaft, vernetzt sich. Als ein sizilianischer Freund zum Studium nach Teneriffa zieht, tut Carlo es ihm gleich und studiert an der Universität La Laguna Biologie. Bald bildet er mit Wissenschaftler:innen, Palmenliebhaber:innen und Baumschulenbesitzer:innen eine Art lockeren Palmen-Club. Teneriffa wird seine Heimat, er heiratet, bekommt eine Tochter, lässt sich scheiden. Seine Konstante: das Projekt Palmetum.

Mitte der 1990er ahnt der junge Student noch nicht, dass er die Hälfte seines Lebens damit verbringen wird. Ein Landschaftsingenieur, Manuel Caballero, hat damals die Vision, aus der unwirtlichen ehemaligen Müllhalde einen botanischen Garten zu machen. Immerhin die Lage, zur Hälfte umschlossen vom Meer, schien ideal: hohe, konstante Luftfeuchtigkeit, mäßige Temperaturen, viele Sonnenstunden. Und, so die Kalkulation, wenn man dadurch das Problem des Schutt- und Abfallhaufens vor Santa Cruz lösen könne, gäbe es vielleicht Fördermittel.

Tatsächlich fließen fast vier Millionen Euro EU-Gelder, mit denen Caballeros Leute, darunter auch Morici, 1996 loslegen: Sie schaffen ein Abluftsystem mit Schächten, Pumpen und einer Feuersäule, um das aus dem Müll austretende Methangas abzuleiten und zu verbrennen, schichten fruchtbare Erde auf, bepflanzen sie. Nach vier Jahren wachsen dort 400 Palmenarten. Doch das Geld ist knapp, Anfang der 2000er muss das Projekt zeitweise pausieren. Auch die Gase des Mülls machen den Palmen weiter zu schaffen, weniger widerstandsfähige Pflanzen gehen ein. 2010 trifft die globale Finanzkrise auch Teneriffa. Über ein spanisches Investitionsprogramm gibt es erneut vier Millionen Euro, 2013 zeigt Morici in nur drei Monaten 2.500 Inselbewohner:innen den noch unfertigen Park. Bezahlt wird er nicht, arbeitet zusätzlich als Landschaftsplaner.

Königlicher Besuch verändert alles

Das Jahr 2014 verändert alles: Prinz Felipe und Prinzessin Letizia von Spanien kündigen einen Besuch an. Santa Cruz macht 100.000 Euro locker, fast…