Strom schlendern

Zum Bahnhof hetzen und dabei erneuerbare Energie erzeugen: In London geht das bereits. Das Unternehmen Pavegen aus der englischen Hauptstadt hat dort auf mehreren Straßen Kinetik-Fliesen aus Hartgummi installiert, die bei jedem Schritt durch den Druck auf eine elektromagnetische Spule Strom produzieren. Je größer und schwerer der Körper des Fußgängers, je kraftvoller der Schritt oder Sprung, desto besser.

Die Fliesen wurden seit 2009 bereits an mehr als 200 Orten in 37 Ländern der Welt verlegt. Im brasilianischen Rio de Janeiro hat Pavegen zum Beispiel einen Fußballplatz damit verkleidet. Nach einem Tag Dribbeln und Tore schießen steckt abends genug Strom in den Batterien der Fliesen, um den Platz mit Flutlicht zu erhellen. In mehreren britischen Bahnhöfen und dem Londoner Flughafen Heathrow wurden Gehwege mit energieerzeugenden Fliesen belegt. Mit dem Strom werden nun Bildschirme und kostenlose Handy-Ladestationen betrieben. Nutzer:innen können sich die App des Unternehmens herunterladen und nachverfolgen, wie viel Energie sie erzeugt haben. Die gesammelten Daten könnten dafür eingesetzt werden, Verkehrsströme in Städten besser zu verstehen.

Noch ist die Erfindung jedoch sehr teuer. „Ein Quadratmeter unserer Fliesen kostet durchschnittlich 5.000 Euro. Die Lebensdauer beträgt etwa 10 Jahre“, sagt Paul Price von Pavegen. Danach müssten die Fliesen jedoch nicht ausgetauscht, sondern einfach repariert werden. Das zweite Problem: Jede Person, die über eine Fliese geht, erzeugt bislang nur bis zu 8 Watt Energie. Die Fliesen machen daher vor allem an Orten Sinn, wo Menschenmassen unterwegs sind, etwa Einkaufsstraßen, Verkehrshubs oder eben Sportplätze.

Daher hat Pavegen ein Forschungslabor eingerichtet, um die Fliesen nachhaltiger, preiswerter und energieeffizienter herzustellen. Price: „Im Moment bestehen die Fliesen zu 50 Prozent aus wiederverwendbaren Materialien, ab 2024 wollen wir sie von vorneherein aus recycelten Stoffen herstellen.“ Auf dem Markt hat Pavegen mittlerweile Konkurrenz bekommen: 2022 befeuerten kinetische Fliesen des niederländischen Start-ups Energy Floors die Bühnentechnik eines Coldplay-Konzerts – mit der Energie wild tanzender Fans.

Straße mit Löchern

Starkregen, der Straßen und Häuser überflutet: Vor allem in Städten kann das zur Gefahr werden, denn immer mehr urbane Räume sind mit Beton versiegelt, in Deutschland sind es etwa 44 Prozent der Siedlungsflächen. Dort kann das Wasser nicht in die Erde versickern. Das Konzept der Schwammstadt soll das verhindern, etwa mit durchlässigem Bodenbelag. Mehrere Unternehmen produzieren mittlerweile perforierte und damit versickerfähige Pflastersteine. Seit 2018 auch das niederländische Start-up Waterweg. Das Besondere: 80 bis 85 Prozent der Steine bestehen aus Baggergut von Fluss- und Kanalarbeiten, sonst meist ein Abfallprodukt. Von Delft bis Rotterdam hat Waterweg schon Straßen gepflastert und das Material erprobt.

Ein paar Fragen sind allerdings noch offen: Wie viel Instandhaltung ist nötig, damit der mit länglichen Löchern versehene Bodenbelag wirklich langfristig durchlässig bleibt? Muss er öfter gesäubert werden als konventioneller? „Bisher war die Bilanz gut. Wir haben 50 Quadratmeter gepflastert“, schätzt Co-Gründerin Wies van Lieshout. „Aber das ist natürlich nicht genug. Für mehr Impact müssten wir skalieren. Aber die Hürden waren zu groß.“ Denn in den Niederlanden, so van Lieshout, gebe es zwar 100 Millionen Kubikmeter überschüssiges Baggergut pro Jahr. Solcher aus Wasserwegen ausgehobener Boden unterliegt allerdings strengen gesetzlichen Regelungen, wie er verwendet werden darf. Für van Lieshout und Co-Gründerin Eva Aarts war klar: „Diese Strukturen müssen wir verändern.“

Gerade hat sich…

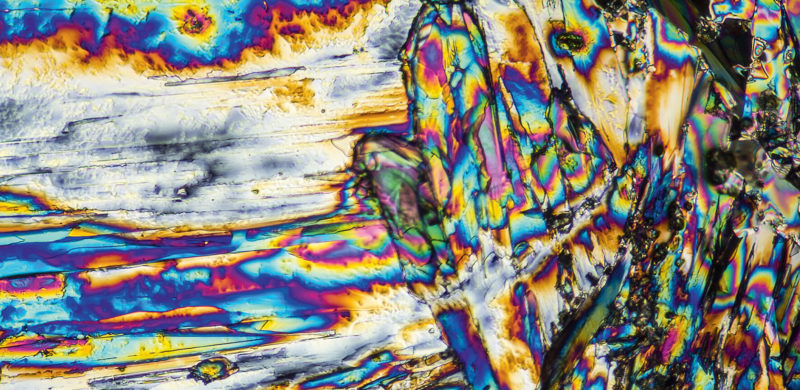

Durchlässige Pflastersteine nehmen Wasser wie Schwämme auf.