RRotbraun und trocken liegt der Boden unter den Füßen von Mahaman Dan Jimma. Doch in weiten, regelmäßigen Abständen wachsen Gräser und Sorghumhirse, dazwischen junge Akazienbäume. Im westafrikanischen Sahelstaat Niger ist die Erde seit jeher sandig, aber es wird schlimmer, allzu oft versickert der wenige Regen. Damit ihr Boden das Wasser besser speichern kann, graben Jimma und mehr als 500 weitere Bewohner:innen sichelförmige Mulden, etwa zwanzig Zentimeter tief, vier Meter breit, mit einem kleinem Wall drumherum. Gut 13.000 solcher Halbmonde haben sie in den vergangenen drei Jahren geschaffen und so 42 Hektar ihres Weide- und Ackerlands wieder fruchtbar gemacht, erzählt Jimma. Tierdung und Kompost haben sie als Dünger in die Erde eingearbeitet, Bestandteil der sogenannten Zaï-Methode, die bereits seit Jahrzehnten im westlichen Afrika praktiziert wird.

Jimma ist Präsident eines Komitees von sieben Dörfern in der Region Maradi im südlichen Niger. An einem heißen Tag im November, Wochen nach der Regenzeit, steht er nahe dem Ort Oubandjada unweit des Halbmond-Feldes vor einem Heuunterstand. In der Brusttasche seines bodenlangen, beigen Gewandes, der sogenannten Riga, steckt ein Kugelschreiber, auf dem grauen Haar trägt er einen verzierten Hut, wie er typisch ist für das Volk der Hausa. „Wir waren überrascht, dass die Methode schon nach einem Jahr erste Erfolge zeigte, im zweiten konnten wir anfangen zu ernten.“ Er zeigt auf die prallen Heubündel, die sich hinter ihm in der Wellblechscheune stapeln. „Ich bin 64 Jahre alt. Alle unter 30 kannten diese Fläche bis vor drei Jahren nur kahl und ausgetrocknet.“ Ein Grund: „Früher dauerte die Regenzeit vier Monate, heute sind es nur noch zwei.“ Die Klimakrise spüren die Menschen hier besonders hart.

Für ihren Einsatz bekommen Jimma und seine Mitstreiter:innen Geld vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), das sich im Niger seit 2014 bemüht, unfruchtbare Acker- und Weideflächen wiederzubeleben, seit 2018 auch in Oubandjada. Food Assistance for Assets (FFA), also „Lebensmittel für den Aufbau von Vermögen“, nennt das WFP diesen Ansatz. Die Bezahlung soll für die lokale Bevölkerung ein Anreiz und immerhin eine Grundsicherung sein, hier, in einem der ärmsten Länder weltweit. Umgerechnet zwei Euro am Tag bekommen Jimma und die anderen für ihre Arbeit.

Entsprechend hat sein Komitee nicht nur die Flächen, sondern auch Teilnehmende ausgewählt. Jimma erklärt: „Hier wuchs nichts, daher haben wir dieses Areal vorgeschlagen und wir haben die bedürftigsten Menschen ausgewählt.“ Was mit den Ernten passiert, ist klar geregelt: „Einen Teil nutzen wir für unser Vieh vor der nächsten Regenzeit, wenn es sonst kaum etwas zu fressen findet.“ Auf einem weiteren Teil bauen sie Lebensmittel an. Überschüsse verkaufen sie auch außerhalb der Gemeinden weiter. Das Gras haben sie noch grün geerntet, so behält es mehr Nährstoffe. Einen Teil, mittlerweile ausgeblichen, lassen sie stehen, um den Boden zu bedecken und damit grasende Tiere die Saat weiterverteilen können.

Dass dies so reibungslos klappt, ist nicht selbstverständlich. Fruchtbares Land ist rar im Niger, die Sahara-Wüste bedeckt zwei Drittel der Fläche. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Viehzüchter:innen und Landwirt:innen. Acht von zehn Menschen leben von der Landwirtschaft. Zudem wächst die Bevölkerung von 26 Millionen Menschen rasant. Eine Frau bekommt im Schnitt 6,6 Kinder. Immer mehr Menschen bedeuten auch, dass immer mehr Bäume gefällt werden. Als Brennholz zum Kochen.

Natürliche und menschengem…

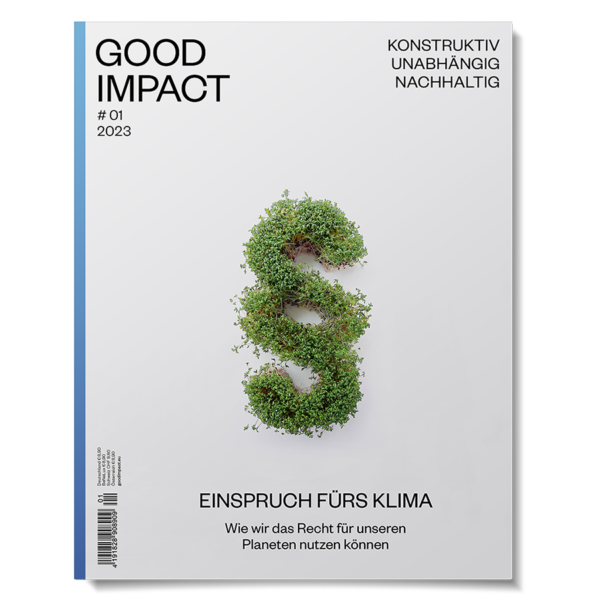

Die Halbmonde sollen dem trockenen, sandigen Boden dabei helfen, mehr Wasser zu speichern. Damit Pflanzen gedeihen, wenn die Regenzeit kommt, wie hier auf diesem Foto aus Rafa.