An einem sonnigen Augusttag schlendert ein Mann durch das bulgarische Dorf Borovan, er grüßt nach links, winkt nach rechts, ein Auto fährt hupend an ihm vorbei. Plamen Valyovski, Flip-Flops an den Füßen, über dem Bauch spannt ein weißes T-Shirt, wirkt wie einer, der für ein paar Wochen auf Urlaub ist in dem Dorf in einer der ärmsten Regionen Bulgariens, dem ärmsten Land der EU. Doch Valyovski wird, wenn sich der Sommer dem Ende neigt, nicht wieder zurück nach Deutschland fahren. Erneut hebt er fast beiläufig die Hand zum Gruß, als ein Pferdegespann an ihm vorbeiklappert. Man kann dabei die Narbe sehen an seinem rechten Daumen. Sie wird bleiben, und sie wird ihn sein Leben lang an Rheda-Wiedenbrück erinnern, an das Glück, das er dort suchte und nicht fand.

Plamen Valyovski ist aufgewachsen in Borovan, einem großen Dorf im Nordwesten Bulgariens, wo heute nur noch bröckelnde Betonfassaden von den kommunistischen Zeiten künden. Damals war Borovan ein wohlhabender Ort. Der Niedergang begann nach der Wende 1989. Die Arbeitslosigkeit stieg, viele Menschen verließen Borovan, davon zeugen noch heute viele verlassene Häuser.

Leiharbeit in Deutschland: Nicht Roboter, sondern Mensch

Umgeben von einer Steinmauer liegt Valyovskis Haus in einer ruhigen Seitenstraße. Im großen Garten kläffen die beiden Wachhunde an der Kette. Seine Frau streichelt den Husky und Valyovski sagt: „Ich bin kein Roboter, sondern ein Mensch.“ Er nimmt einen Zug von seiner Zigarette und bläst den Rauch aus. Valyovski sucht nach Worten, nach einem Anfang für seine Geschichte, warum er jetzt hier sitzt und Rauch in die Luft bläst.

Nur Gelegenheitsjobs habe er in Borovan gefunden. Mal als Fahrer und Bäcker, mal als Aufpasser für die Maisäcker und Sonnenblumenfelder zum Schutz vor nächtlichen Dieben. 2015 verlässt er Borovan zum ersten Mal. In Apulien pflückt er Oliven, dann arbeitet er einige Monate in einer Autofabrik in Tschechien.

Durch einen ehemaligen Klassenkameraden erfährt er eines Tages von gut bezahlter Arbeit in einer deutschen Fleischfabrik. Sein Bekannter verdient dort gutes Geld, das möchte er auch. Also fährt er im Januar 2020 gemeinsam mit vier anderen Bulgaren mit dem Auto 2.000 Kilometer nach Gütersloh. Anfang Januar unterschreibt Valyovski den Arbeitsvertrag bei einem Subunternehmen, das für Tönnies Arbeitskräfte rekrutiert.

Tönnies ist der größte deutsche und einer der weltweit größten Schlachtbetriebe. Etwa 20.000 Schweine werden pro Tag im Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück geschlachtet. Seit Jahren arbeiten dort vor allem osteuropäische Werkvertragsarbeiter, die nicht nur Schweine und Sauen, sondern auch Rinder zerlegen.

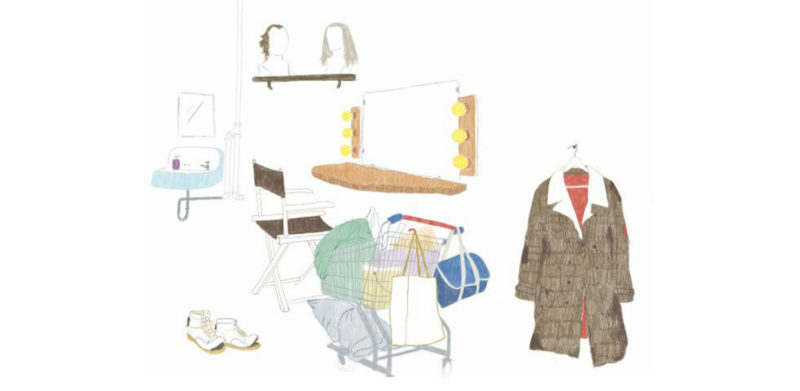

In Deutschland ist Fleisch zum Billigprodukt geworden. Den wahren Preis zahlen die Tiere, die in Massenhaltung unter teilweise grausamen Bedingungen gemästet werden, und das Heer von Arbeitern, die meist in Sammelunterkünften wohnen und oft an sechs Tagen in der Woche schuften. Valyovski erhält in Verl ein Bett in einer Dreizimmerwohnung zusammen mit neun anderen Tönnies-Arbeitern. Verl, eine Stadt in Ostwestfalen, liegt etwa 20 Fahrminuten von Rheda-Wiedenbrück entfernt. Valyovski teilt sich sein Zimmer mit drei anderen, sie schlafen in Stockbetten. Privatsphäre hat er keine. „Wer duscht zuerst?“ ist die erste Frage, wenn sie müde nach Hause kommen. Die Unterkunft stellt ihm der Subunternehmer, die Miete für das Bett wird ihm vom Lohn abgezogen. Wie viel das ist, sagt ihm niemand.

Fett aus Schweinehälften pumpen

Der Bulgare hat einen massigen Körper, Prankenhände. Harte körperliche Arbeit ist er gewohnt. Sein Job: Fett aus Schweinehälften pumpen. Tausende sind es pro Schicht, die im Sekundentakt an ihm vorbeifahren. Ein anstrengender Job, aber Valyovski ist froh, dass er ihn gefunden hat, denn er verdient jetzt 9,35 Euro in der Stunde, das sind zwischen 1.200 und 1.400 Euro im Monat. Es ist etwa viermal so viel, wie er in Bulgarien verdienen würde, wenn er dort überhaupt einen Job hätte. Und er braucht das Geld, denn zu Hause wartet seine Frau auf die Überweisung aus Deutschland. Ihr Lohn allein reicht nicht aus für Hauskredit und Lebenshaltungskosten.

Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz. Pro Tag produziert Tönnies 750 Tonnen frisches Fleisch für die Selbstbedienungstheke und 100 Tonnen für die Tiefkühltruhe. Das Unternehmen beliefert deutsche Supermärkte und Discounter. Rund 50 Prozent seiner Produkte exportiert das Unternehmen ins Ausland.

Leiharbeit in Deutschland: Leben wie im Vakuum

Als im März die Coronakrise ausbricht, besteht Valyovskis Leben aus arbeiten, essen, schlafen. Er ist hier, um Geld zu verdienen. Ein Fahrzeug bringt ihn zur Arbeit und wieder zurück. Von Deutschland und dem Ruhrgebiet sieht Valyovski nicht viel. Hat er frei, dann putzt er, kocht Moussaka oder geht am See in der Nähe seiner Unterkunft spazieren. Wie in einem Vakuum lebt er zwischen der Tönnies-Fabrik und seiner Unterkunft. Das ist das Einzige, was er von Deutschland kennenlernt.

Dann kommt der 26. März. Es ist abends, als Valyovski ein halbes Schwein vor sich hat. Eigentlich ist es sein Job, das Fett abzupumpen, doch ein anderer hat vergessen, die Aorta zu entfernen. Valyovski bleiben nur Sekunden, um die Hauptschlagader herauszuschneiden. In der linken Hand hält er eine Pumpe mit integriertem Messer, mit der rechten greift er nach der Aorta. Er holt die Aorta, vergisst das Messer und schneidet sich tief in den rechten Daumen. Er kommt noch am Abend ins Krankenhaus Rheda-Wiedenbrück, wird später in das Klinikum Gütersloh verlegt und dort einen Tag später operiert. So erzählt er es.

Valyovski wird für mehrere Wochen krankgeschrieben. Doch schon etwa einen Monat nach dem Unfall kommt ein Mitarbeiter des Subunternehmers in die Unterkunft und sagt ihm, dass er zurück nach Bulgarien gehen solle. Nach Deutschland könne er erst wiederkommen, wenn er gesund sei. Er kehrt zurück nach Borovan, doch statt einem Rückfahrticket nach Deutschland erhält er die Kündigung.

Valyovski sitzt im August in einem Café in Borovan, die Narbe an seinem Daumen ist noch sichtbar. Eigentlich müsse er zur Physiotherapie, sagt er, doch in Bulgarien sei das viel zu teuer. Dass sein Traum von einem besseren Leben nach so kurzer Zeit geplatzt ist, macht ihn traurig. Jetzt muss er seinen Kredit irgendwie anders abbezahlen. Wütend ist er auf den Subunternehmer, der ihn so schlecht behandelt habe.

Valyovskis Frau Svetlana leitet das einzige Bestattungsinstitut im Ort. Obwohl sie noch nie in Deutschland war, ist es auch für sie ein Sehnsuchtsland geblieben. Während sie hinter dem Tresen steht, arbeitet und erzählt, spielt ihr Mann an ihrem Rechner zwischendurch ein Onlinekartenspiel. Dabei hält er eine Zigarette in der einen, die Computermaus in der anderen Hand und ignoriert das „Rauchen verboten“-Schild im Büro. Er sucht neue Arbeit. Ergeben hat sich noch nichts.

Plastikblumen im Regal

Etwas außerhalb von Herford, in einer grünen, ruhigen Einfamilienhaussiedlung, steht ein Mann draußen in seinem Garten und unterhält sich mit seinem Nachbarn. Als er die Reporterinnen sieht, eilt er rasch zur Tür, bittet in sein Haus. Hier wohnt Familie Gospodinov. Offene Küche, graues Sofa, Plastikblumen im Regal. In der Wohnküche bietet seine Frau Kaffee an. Milen Gospodinov, rundes Gesicht, große Nase, trägt graue Jogginghose zur Fleecejacke. Sein Freizeitoutfit. Es ist Samstag, heute muss er erst abends zur Arbeit.

2013 kam er mit 150 Euro nach Deutschland, heute besitzt er ein Haus. Vieles daran hat er selbst gemacht. Den Trockenbau, die Fliesen im Bad, den Putz innen und außen, die Böden. Wenn er davon spricht, dann bilden sich Lachfältchen unter seinen Augen. Gospodinov ist stolz auf sein Haus, auch wenn der Kredit noch lange nicht abbezahlt ist.

Auch Gospodinov hat sich 2012 in Bulgarien anwerben lassen. Damals lebt er in …

Nachdem Hunderte Arbeiter*innen bei Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zogen im Juni Demonstrant*innen vors Werk in Rheda-Wiedenbrück.