Hinter Rana Hijazi weht eine bunte Fransengirlande. Sie sitzt auf einer von mehreren Bierbänken, trinkt Bitter Lemon. In den Hochbeeten hinter ihr wächst allerlei Gemüse, hier im Hinterhof des Kulturzentrums Oyoun in Berlin-Neukölln. Drinnen geht es bei den Veranstaltungen um queeren Feminismus, Migration und Dekolonialisierung. Die 24-Jährige ist ein wenig erschöpft nach zwei Tagen Antidiskriminierungs-Workshop. Es sei emotional gewesen, erzählt sie, viele haben persönliche Erfahrungen geteilt. Ihr Team ist divers, viele nicht-weiße Menschen wie sie. „Hier fühle ich mich nicht fremd“, sagt Hijazi. Sie trägt die langen braunen Locken offen, große Gold-Creolen und glitzernde Piercings am Ohr, ihr dunkelroter Samt-Pullover endet knapp über der hellen Jeans. Mitte August ist sie aus der jordanischen Hauptstadt Amman nach Berlin gekommen, als Hospitantin im Incoming-Programm von Kulturweit.

Den internationalen Freiwilligendienst Kulturweit der Deutschen Unesco-Kommission gibt es seit 2008, gefördert wird er vom Auswärtigen Amt. Ebenfalls seit 2008 existiert der Freiwilligendienst Weltwärts. Inhaltlich ähneln sich die Freiwilligendienste, wobei Kulturweit auf Kultur- und Bildungspolitik fokussiert ist, Weltwärts sich hingegen als „entwicklungspolitischer Freiwilligendienst“ versteht und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert wird. Zunächst lief das nur in eine Richtung: Junge Menschen aus Deutschland gingen für sechs bis zwölf Monate in andere Länder Europas, Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas. Das Ziel: sich mit dem Leben anderswo und globalen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Seit ein paar Jahren ermöglichen beide Programme Menschen aus anderen Ländern, nach Deutschland zu kommen, um „den Austausch zwischen Globalem Norden und Globalem Süden gleichberechtigter zu gestalten“, wie es eine Sprecherin von Weltwärts formuliert.

Denn lange reproduzierten die Freiwilligendienste durch ihre One-Way-Politik koloniale Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit, sprich historische Machtungleichheiten, kritisiert Leandra Bitahwa. Sie forscht mit einem Stipendium des Mercator Kollegs zur Dekolonialisierung der internationalen Zusammenarbeit. „Bis heute herrscht die Ansicht vor, dass sich vermeintlich ,unterentwickelte‘ Länder nach westlichem Vorbild entwickeln müssten. Das ist eurozentrisch und beruht im Endeffekt auf rassistischen Vorurteilen.“ Freiwilligendienste und die weißen, meist jungen Menschen seien anfällig für den „White Savior Complex“: „Es werden Ansichten reproduziert, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen. Dass es die Aufgabe von weißen Menschen sei, die Weltbevölkerung zu erziehen und voranzubringen.“ Es sei daher wichtig, dass ein Austausch von Süd nach Nord versuche, das aufzubrechen.

Auch Shahida Ursula Florin vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen kritisiert die klassischen Freiwilligendienste: „Zwar können Freiwillige lernen, globale Machtverhältnisse besser zu verstehen. Das ändert aber nichts an den strukturellen Abhängigkeiten.“ Die 25-Jährige kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Swakopmund, einer Stadt an der Westküste Namibias. Dort profitierte sie selbst von einem Verein, der ihre Schulgebühren zahlte, dem Sonnenkinderprojekt. Mittlerweile arbeiten dort deutsche Weltwärts-Freiwillige. „Am System, dass Schulen in Namibia Geld kosten, hat sich so nichts geändert“, sagt Florin.

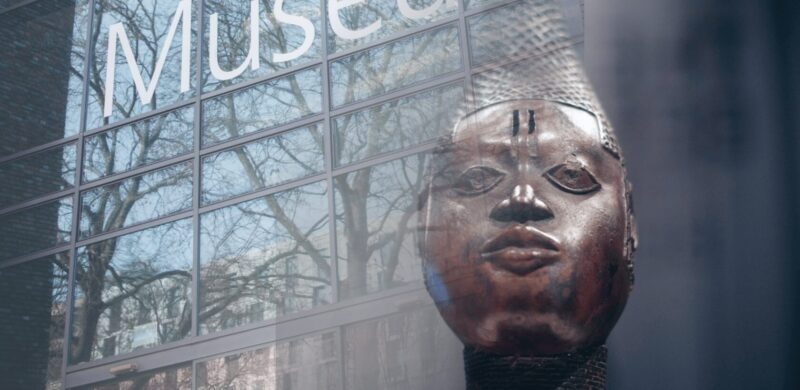

Koloniales Unrecht reflektieren

Im Sonnenkinderprojekt erlebte sie schon als Kind, wie wenig Ahnung viele Volunteers vom Land und seiner Geschichte hatten. Wer wusste schon etwas von der grausamen deutschen Kolonialherrschaft von 1884 bis 1915 oder dem Genozid an den Ovaherero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts?

Umso wichtiger sei es, dass Freiwilligendienste koloniales Unrecht mit ihren Volunteers reflektierten, sagt Expertin Bitahwa:„Zum Beispiel, indem sie in begleitenden Seminaren sensibilisieren für Postkolonialismus und Rassismus, für globale Ungleichheiten und für die eigenen Privilegien.“

Auch für den Süd-Nord-Austausch gibt es Seminare speziell zu diesem Thema. Bei 3 Monaten Kulturweit sind es insgesamt 9 Tage. Wer 12 Monate am Weltwärts-Programm teilnimmt, hat insgesamt 25 Seminartage. Für den ehemaligen Weltwärts-Freiwilligen Iván Butrón Sossa aus Bolivien – bis Anfang des 19. Jahrhunderts spanische Kolonie – waren diese Seminare prägend. „Ich habe die Gründe für globale Entwicklungen und Armut verstanden, zum Beispiel Kolonialismus. Und ich habe begriffen, warum wir heute noch Dekolonialisierung brauchen.“

Nach Abschluss seiner Ausbildung an der deutsch-bolivianischen Industrie- und Handelskammer kam er 2016 aus der bolivianischen Hauptstadt La Paz für ein Jahr nach Deutschland. Das Bolivianische Kinderhilfswerk (BKHW), eine Weltwärts-Organisation, vermittelte ihn an einen pädagogischen Spielplatz in Hedelfingen bei Stuttgart. Dort betreute er 6- bis 14-Jährige, zeigte Grundschulklassen die Schafe, Hühner und Hasen, bastelte mit den Kindern Origami oder brachte ihnen Breakdance bei. „Der Freiwilligendienst war die beste Erfahrung meines Lebens.“ Vor allem wegen der guten Beziehungen zu seiner deutschen Gastfamilie und Freundschaften mit anderen Freiwilligen, etwa aus Nigeria und dem Senegal. Davor sei er viel verschlossener gewesen. „Dann habe ich gelernt: Es gibt diese große, multikulturelle Welt.“

In der Weltwärts-Befragung von Süd-Nord-Freiwilligen vom August 2021 sagten 97 Prozent: Sie haben sich persönlich weiterentwickelt und verstehen globale Zusammenhänge nun besser. 80 Prozent engagierten sich weiterhin freiwillig oder planten es.

Butrón Sossa ist in Deutschland geblieben, studiert an der Technischen Hochschule in Wildau südöstlich von Berlin Wirtschaftsinformatik. Währenddessen betreut er ehrenamtlich Weltwärts-Freiwillige in der Region. Nach dem Master möchte der 26-Jährige nach Bolivien zurückkehren, sich in Bildungsarbeit vor Ort engagieren. „Es war immer mein Traum, nach Deutschland zu kommen.“ Er hat eine deutsche Schule besucht, mit moderaten Gebühren, die seine Eltern bei vier Kindern bezahlen konnten. Ohne Weltwärts hätte er sich das Jahr in Deutschland nicht leisten können. Flüge, Unterkunft und Verpflegung sowie die Seminare wurden bezahlt, monatlich bekam er 250 Euro Taschengeld.

Kulturweit bezahlt Hijazi 700 Euro im Monat, doppelt so viel wie deutschen Freiwilligen, Reisekosten sowie Versicherungen werden zusätzlich erstattet. Sie hat ein günstiges Zimmer bei einer Kulturweit-Mitarbeiterin gefunden, nur zehn Minuten zu Fuß von ihrer Arbeit. Dass die Kulturweit-Hospitationen in Deutschland nur drei Monate dauern, kritisiert sie: „Deutsche Freiwillige können länger ins Ausland, das finde ich unfair. Wenn wir von Dekolonialisierung sprechen, wäre es an der Zeit, dass auch wir diese Möglichkeit bekommen.“ Ohnehin sind die Plätze für Menschen aus dem Globalen Süden knapp: Seit 2015 gibt es das Programm, seitdem sind 59 Personen nach Deutschland gekommen, ausgereist sind hingegen in den letzten dreizehn Jahren 4.853 Menschen.

Freiwilligendienste: Ungerechte Verteilung

Das hat einen Grund: Das Incoming-Programm von Kulturweit ist formal kein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst, sondern eine Hospitation, also eine Art Prak…

Freiwilligendienste wie Kulturweit oder Weltwärts reproduzierten durch ihre One-Way-Politik lange koloniale Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit. Austauschprogramme von Süden nach Norden mehr Gleichberechtigung schaffen.