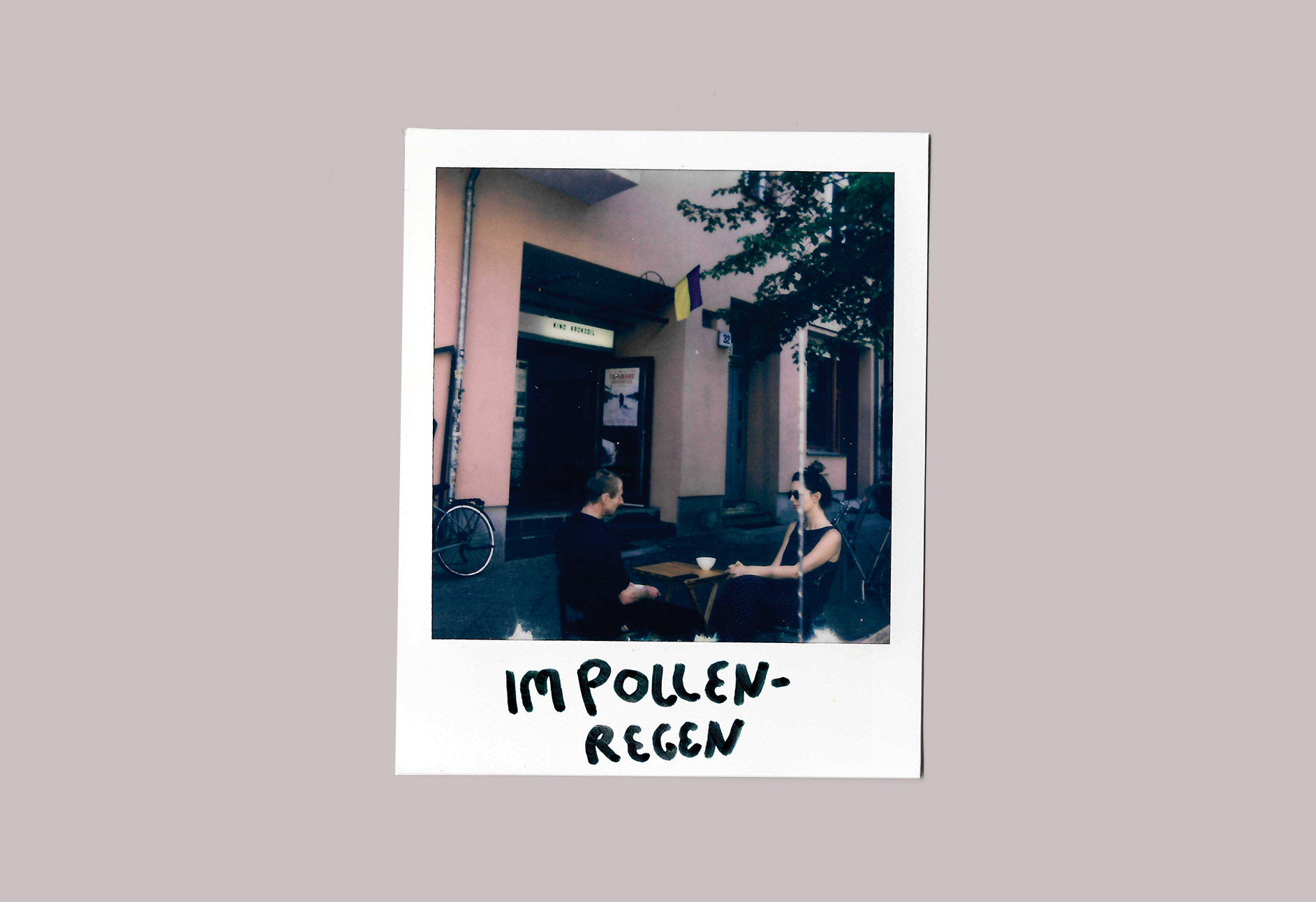

Gabriel Hageni findet sein Privatleben irrelevant. Beziehungsweise sieht er nicht ein, was es die Öffentlichkeit zu interessieren hätte. Fragen zu seiner Vergangenheit beantwortet er meist knapp oder gar nicht. Viel lieber spricht er über seine Arbeit. „Ich bin mit meinem Kino verheiratet“, sagt er lächelnd. Wir sitzen an einem heißen Maitag vor dem Eingangsbereich des Kino Krokodil in der Greifenhagener Straße und die Pollen regnen auf uns herab. Der hochgewachsene, hagere Hageni hat ein paar Holzstühle, einen kleinen Tisch und zwei Schalen voll mit gekühlten Heidelbeeren vor das Kino gestellt, damit wir das schöne Wetter genießen können. Das Filmtheater befindet sich in einem rosafarbenen Altbau im Osten Berlins, Prenzlauer Berg. Schon seit 1912 läuft hier mit einigen Unterbrechungen der Projektor, nach der Wiedervereinigung gehörte das Kino mal zur Yorck-Kinogruppe, dann stand es ein paar Jahre leer. 2004 wurde es von Hageni entdeckt und wiederbelebt, damals war er gerade mal Anfang dreißig.

Misstrauen gegenüber allem, was russisch ist

Hageni stammt aus der ehemaligen DDR, ist im sächsischen Freiberg in einem Pfarrhaus aufgewachsen und spricht nach eigener Aussage ein „von wunderlichen Fehlern durchsetztes Russisch“. Nach der Schule studierte er Kunstgeschichte, machte Anfang der Neunziger ein Praktikum bei der evangelischen Kirchengemeinde in Königsberg/Kaliningrad, und lebte ein knappes Jahr in einem Kloster südlich von St. Petersburg, bei Nowgorod Weliki. Auf die Frage, was er dort genau gemacht habe, erntet man nur ein amüsiertes Schulterzucken. „Was ich da gemacht hab? Na, gelebt!” 1994 befand sich in dem Kloster eine Künstler:innenkolonie, noch waren manche vom Krieg zerstörten Gebäude nicht vollständig an die orthodoxe Kirche zurückgegeben, illustre Gestalten versammelten sich in der Ruine. Hageni traf dort zm Beispiel einen Mann, der seit 1948 die religiösen Fresken unter den Trümmern hervorholte und sie mühsam wieder zusammenpuzzelte.

Zurück in Deutschland verschlug es ihn nach Berlin. „Da fehlte mir der osteuropäische Film. Das ist bis heute so. Dabei sind wir hier in in Ostberlin schließlich irgendwie immer noch mittendrin im Osten.“ Damit meint er: Bilder. Eine Gedankenwelt. Eine geteilte Geschichte, die erzählt werden will. Also schuf Gabriel Hageni mit Freund:innen das Kino Krokodil. Namensgeber ist ein blaues Reptil, das an der Decke hängt,das Werk eines befreundeten Künstlers, der Anfang der Nullerjahre aus seinem Atelier geflogen war und ein neues Zuhause für das Krokodil suchte. „Wir wollten einen Namen haben, den auch Menschen aus Osteuropa leicht aussprechen können. Krokodil passte da zufälligerweise perfekt“, erzählt Hageni. Unter den wachsamen Augen der Panzerechse hängen nun Filmplakate mit kyrillischen Buchstaben. Der offizielle Untertitel des Kinos lautet: Filme aus Russland und Osteuropa. Es gibt russischen Wodka, russischen Tee und auf einmal: Misstrauen gegenüber allem, was russisch ist.

„Für uns stellt sich gerade permanent die Frage: Können wir diese Selbstbeschreibung beibehalten?“, sagt Hageni. „Ist es gerade noch angebracht, russische Filme zu zeigen?“ Mit uns meint er sich und seine Frau und Kollegin, Deborah Fiora, Slawistin aus Italien und Programmleiterin des Kinos. „Mehr als die Hälfte unserer Filme sind Dokumentationen“, erzählt Fiora, als sie sich zu uns in den Pollenregen setzt. Viele davon aus oder über Russland. Im Frühling hat sie im Programm einen Schwerpunkt auf das historische Selbstverständnis von Frauen in Osteuropa gesetzt. Kaum war der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, stellten Fiora und Hageni eine Ukraine-Filmreihe auf die Beine, Schwerpunkt Donbass. Im Kinosaal gab es Diskussionen über den Krieg, die blau-gelbe Flagge wurde gehisst.

Die Reihe über Donezk und Luhansk lockte viele Besucher:innen an: Zu dem treuen Stammpublikum des Kinos,das oft aus Slawistik-Studierenden und Russisch-Muttersprachler:innen besteht, gesellten sich auf einmal zahlreiche Menschen, die verstehen wollten, was für sie fremd und unbegreifbar war. Und genau darum geht es Hageni: das einander Begreifen.

Fokus auf Gemeinsamkeiten, statt auf Unterschiede

„Die Ukrainer müssen jetzt im Vordergrund stehen. Das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite finden wir: Wir sollten uns doch gerade jetzt auch mit dem russischen Film, mit der Gesellschaft und der Geschichte Russlands auseinandersetzen, damit wir verstehen können, wie es zu dieser schrecklichen Situation kommen konnte“, sagt Hageni. Es frustriert ihn, dass immer alle auf die Unterschiede zwischen Ost und West schauen, in Europa, in Deutschland. Nie aber auf die Gemeinsamkeiten. Allein die Biografien der Regisseur:innen, deren Filme im Krokodil gezeigt werden, verdeutlichen die Komplexität postsowjetischer Ident…

Gabriel Hageni neben der namensgebenden Gallionsfigur seines Kinos: dem Krokodil.