Sie hat das Wort

Frauen? Auf Panels oder in Interviews sitzen überwiegend Männer. Die syrische Plattform Qalat macht Wissenschaftlerinnen sichtbar.

Manchmal muss es schnell gehen: Eine Redaktion sucht eine syrische Politikwissenschaftlerin für ein Interview – möglichst noch am selben Tag. Dann landet die Anfrage beim Syrian Female Journalists Network (SFJN). Jemand aus dem Team setzt sich an einen Laptop, öffnet die Qalat-Datenbank. Wer passt zum Thema? Wer ist verfügbar? Noch ein paar Mails, ein Anruf, dann steht der Kontakt – und das Interview.

Anfragen explizit nur für Expertinnen kommen zwar häufiger vor als früher, doch die Strukturen zu ändern ist hart. Rand Sabbagh weiß das nur zu gut. Fast 20 Jahre Medienerfahrung bringt sie mit. 2011 gründet sie während der syrischen Revolution mit Kolleg:innen eines der ersten unabhängigen Medienprojekte des Landes. Seit 2020 gehört sie zum SFJN, seit 2023 ist sie dort geschäftsführende Direktorin.

Zu oft hat Sabbagh erlebt, wie Frauen in Redaktionen, in Diskussionen oder in politischen Entscheidungen übergangen werden. Nicht, weil sie nichts zu sagen hätten, sondern weil niemand gefragt hat. „Wir wollen verändern, wie Journalismus funktioniert“, sagt Sabbagh am Telefon während einer Pause beim Global Media Forum der Deutschen Welle. Gerade hat sie sich mit Kolleg:innen ausgetauscht. Kontakte knüpfen, Bündnisse stärken, alles Kernthemen ihrer Arbeit.

„Es gibt keinen Bereich, in dem Frauen keine Expertise haben“, sagt Sabbagh. Und doch zeichnen Medien weltweit – in Syrien, Europa oder den USA – ein anderes Bild: Frauen tauchen vor allem in persönlichen Geschichten auf, emotional, privat und kaum als Analystinnen, Forscherinnen oder Entscheidungsträgerinnen. Doch wer nicht als Expertin sichtbar ist, bleibt bei Entscheidungen, Analysen und Lösungen außen vor, gestaltet die Welt nicht mit.

Diese Unsichtbarkeit ist kein Zufall. Sie ist das Resultat jahrzehntelanger Ausschlüsse und patriarchaler Deutungsmacht – und die lässt sich messen. Eine Studie des Global Media Project aus dem Jahr 2020 analysierte Medienberichte aus 116 Ländern. Das Ergebnis: Nur 24 Prozent der zitierten oder dargestellten Personen waren Frauen. Besonders gravierend war der Mangel an weiblicher Fachmeinung – selbst bei Themen wie sexualisierter Gewalt. Männer erklärten in Berichten oder Interviews, was Frauen erleben und wie sexualisierte Gewalt bekämpft werden sollte.

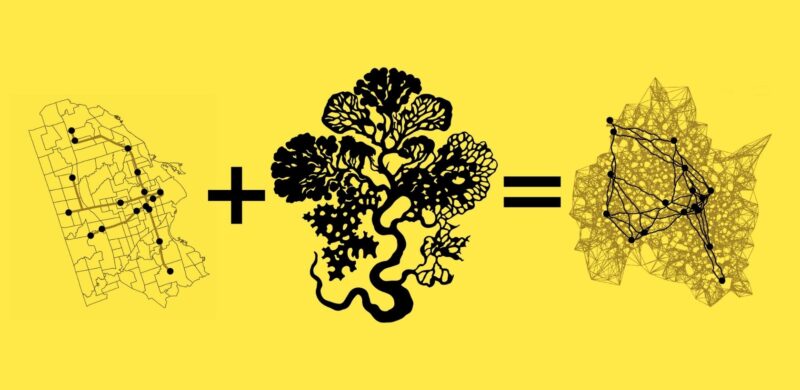

Immer wieder hörte SFJN von Redaktionen denselben Satz: „Wir finden keine geeigneten Frauen.“ Also begannen sie selbst aktiv zu werden. Am Anfang ganz direkt: Sie fragten Kolleginnen, Freundinnen, Frauen aus dem eigenen Umfeld. Später starteten sie Aufrufe. Schließlich empfahlen sich Frauen gegenseitig. 2019 entstand Qalat. Das ist Arabisch für „Sie sagte“ und ist die erste öffentlich zugängliche Datenbank für syrische Expertinnen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit.

Heute umfasst Qalat mehr als 150 Biografien von Expertinnen aus Syrien und der Diaspora. Die Plattform funktioniert bewusst niedrigschwellig: Frauen können sich mit ihrem Lebenslauf registrieren, erhalten vom SFJN Medientrainings. Journalist:innen, Redaktionen oder Forschungsinstitutionen können gezielt nach Fachgebieten suchen, Kontakt aufnehmen und auf das Wissen der Frauen zugreifen. Jede Expertin entscheidet selbst, ob sie ein Foto, Kontaktangaben oder nur ein anonymes Profil veröffentlicht. Im letzteren Fall läuft der Kontakt über das Netzwerk, das jede Anfrage prüft und nur weiterleitet, wenn die Expertin zustimmt.

Dass Qalat wirkt, zeigen die Ergebnisse: Immer mehr Redaktionen, vor allem aus Syrien und dem arabischsprachigen Raum, nutzen die Plattform. Auch die Expertinnen melden zurück, dass sie den Raum für den Austausch und das Sichtbarwerden schätzen, so Sabbagh. Doch die Arbeit bleibt fragil. SFJN finanziert sich fast nur über Fördermittel – die bleiben derzeit aus. Das könnte nicht nur für Qalat,…

Blick durch Mikroskop: Erkenntnis gelingt nur in Freiheit.