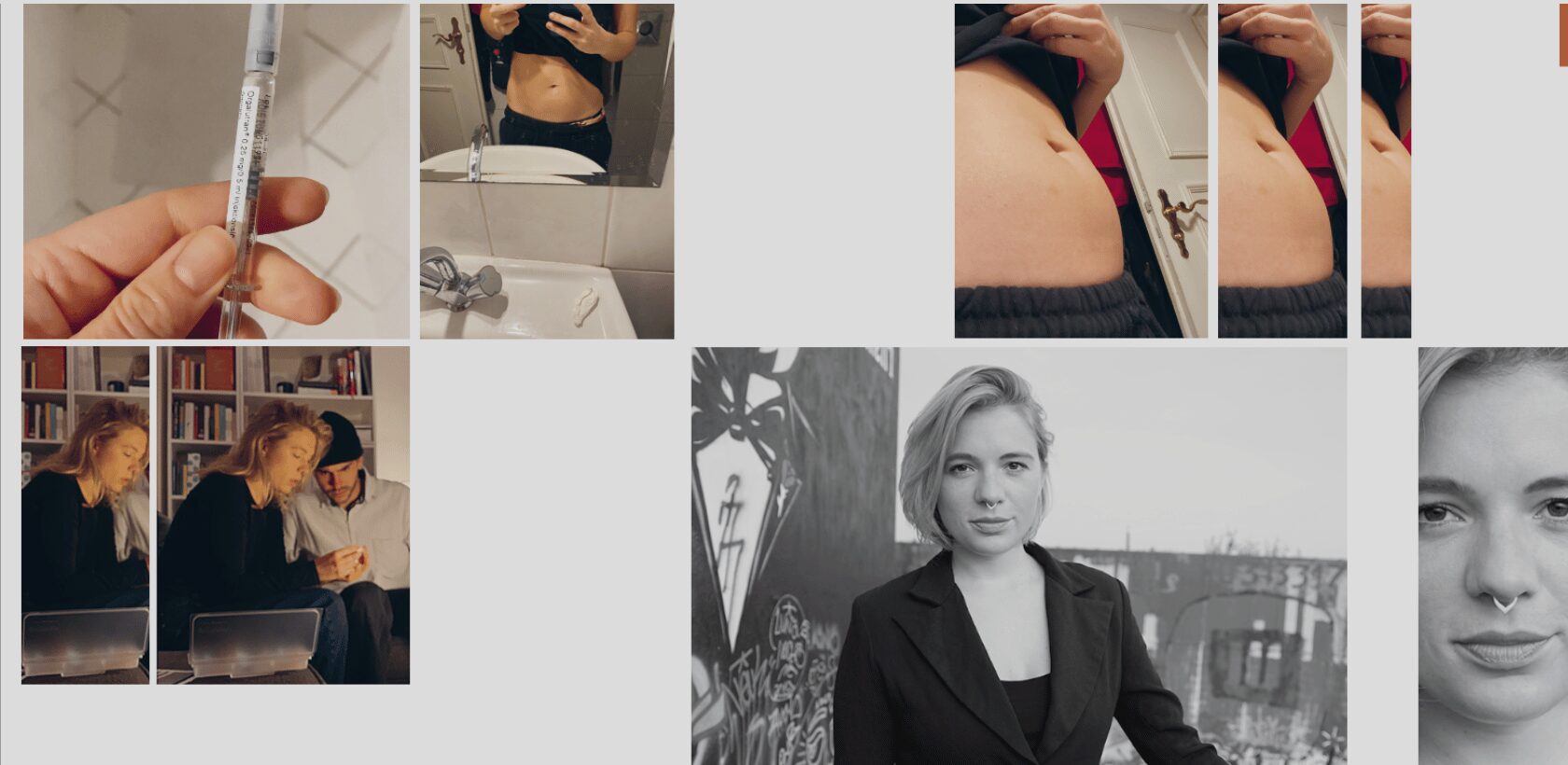

Ich verlasse die Apotheke mit Spritzen, die meine Eizellproduktion anregen und meinen Eisprung verzögern sollen. Ich hasse Spritzen. In diesem Moment wird mir bewusst: Es gibt kein Zurück mehr. Ich friere meine Eizellen ein. Social Freezing heißt das fachsprachlich. Betont werden dabei die sozialen und persönlichen Gründe, die Menschen dazu bewegen, ihre Eizellen schockzugefrieren. Leicht gefallen ist mir diese Entscheidung nicht. Schließlich mute ich meinem Körper eine Hormonbombe zu und das Ganze kostet 3.800 Euro. Und wofür?

Die meisten Menschen entscheiden sich für Social Freezing, weil ihnen der/die richtige Partner:in fehlt. Ich gehöre nicht dazu, habe seit fünf Jahren einen Partner. Ihn schreckt der Gedanke, zeitnah Kinder zu bekommen, nicht ab – obwohl er sechs Jahre jünger ist als ich. Mich schon. Denn: Ich bin beruflich da, wo ich seit Jahren hinwollte, und habe Pläne, die ich nicht aufschieben möchte. Ich genieße meine Freiheit und fühle mich wohl in meinem Körper. Durch ein Kind würde sich mein Leben verändern, und dafür bin ich (noch) nicht bereit. Gleichzeitig möchte ich den Moment nicht verpassen: Vielleicht kann ich einmal auf natürlichem Wege schwanger werden, aber was, wenn ich Jahre später ein zweites Kind möchte – und es nicht mehr funktioniert?

Und wer sagt mir, dass meine Beziehung so stabil bleibt, wie sie gerade ist? So viele Gedanken. Stress. Und genau den möchte ich vermeiden. Denn die Statistik sagt mir: In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Eins von sechs Paaren gilt als unfruchtbar. Stress ist dabei ein wichtiger Faktor. „Wir haben alle zu viel Stress. Gerade die Psyche, die letztendlich die Schaltzentrale für alle unsere körperlichen Prozesse ist, wird beim Thema Fruchtbarkeit komplett unterschätzt“, sagt Julia Neuen, Gründerin der Kinderwunsch-Plattform Storchgeflüster. Mich stresst die Vorstellung jetzt schon, in ein paar Jahren nach der Eieruhr Sex zu haben. Also: Eizellen auf Eis und wenn ich bereit für eine Schwangerschaft bin, entspannte Orgasmen haben.

Hormonbomben

Nach einem Beratungsgespräch in einer Kinderwunschklinik wird mir Blut abgenommen, um meinen AMH-Wert festzustellen. Anhand des Anti-Müller-Hormons kann abgeschätzt werden, wie viele befruchtungsfähige Eizellen in den Eierstöcken vorhanden sind. Gesunde Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren haben einen AMH-Wert zwischen 1 und 5 Nano- gramm pro Milliliter. Mein AMH-Wert liegt bei 3,62 ng/ml.

Der Test sagt nur etwas über die Quantität, nicht über die Qualität meiner Eizellen aus. Die Anzahl sinkt stetig seit der Geburt und die Qualität nimmt nach dem 26. Lebensjahr langsam ab. Wie das Altern aller Zellen im Körper, beschleunigt sich dieser Prozess ab dem 30. – und wiederum ab dem 35. Lebensjahr. Auch andere Faktoren beeinflussen die Fruchtbarkeit, etwa Lebensstil, Gewicht, Umweltfaktoren und Krankheiten wie Endometriose.

Meine Hormontherapie startet an einem Donnerstagabend, einen Tag nach Beginn meiner Menstruation. Erst eine, später zwei Spritzen pro Tag müssen immer zur gleichen Uhrzeit injiziert werden. Es geht los mit dem Medikament Menogon HP. Dieses enthält Hormone, die die Follikel (Eibläschen) stimulieren und die Eierstöcke zur Produktion und Reifung von Eizellen anregen. Ich bin froh, dass mein Partner mir bei der ersten Injektion hilft.

In meinem Wohnzimmer breiten wir den Pen, in dem sich mehrere Dosen Menogon HP befinden, die Anwendungsbeschreibung und Desinfektionsmittel aus. Ich presse meinen unteren Bauch in ein Röllchen, damit nur Fett und kein Muskel getroffen wird, und desinfiziere meine Haut. Dann wird mir übel. Ich atme tief ein und aus. Wir einigen uns, dass ich lieber weggucke. Mein Partner dreht den Pen auf, um die Dosis einzustellen. Pieks, acht Sekunden halten und fertig. Wenige Sekunden später spüre ich, dass die Stelle um den Einstich warm wird, wie nach einer Impfung.

An diesem und den folgenden Abenden werde ich drei Stunden nach jeder Spritze müde und schlapp. Ansonsten fühle ich mich gut, arbeite wie gewohnt und treffe Freund:innen. Ab Tag 3 werde ich empfindsamer, wie vor der Periode. An Tag 5 kommt ein weiteres Hormon, Orgalutran, hinzu. Noch eine Spritze, und zwar gleichzeitig zum Pen, aber in die andere Bauchhälfte. Mit zwei Medikamenten, zwei Einstichstellen und einem angespannten Unterbauch komme ich mir vor wie ein Versuchskaninchen. Oder Brutkasten. Mir kullern Tränen über die Wangen. Ich fühle mich fragil und angreifbar.

Ab Tag 6 geht emotional gar nichts mehr. Ich bin traurig, schwer, wütend. Erkältet habe ich mich auch. Laut Kinderwunschklinik hat das nichts mit der Therapie zu tun. Ich glaube, mein Körper gibt mir die Erkältung, damit ich liegen bleibe und mich ausruhe. Also gucke ich die neue Staffel Sex Education, am Stück. Am Donnerstag fahre ich in die Klinik, damit die Ärztin prüfen kann, wie viele Follikel in meinen Eierstöcken herangewachsen sind. Anhand eines Ultraschalls zählt sie die Eibläschen: 16. „5 bis 20 Follikel sind üblich“, sagt sie. Kein Wunder, dass meine Eierstöcke sich dick anfühlen. Es wird ein letzter Bluttest gemacht und der OP-Termin für die Entnahme wird auf Montagmorgen, Tag 13, gelegt.

Die folgenden drei Tage überstehe ich wieder dank Binge-Watching. Die Spritzen gebe ich mir mittlerweile selbst, ohne die Hilfe meines Partners. Würde ich nicht so neben mir stehen, wäre ich stolz auf mich. An …

Auszüge aus dem Social-Freezing-Videotagebuch der Autorin Vanessa Juercke.

Weiterlesen

Schwerpunkt: Künstliche Intelligenz

Wie wir KI für uns nutzen können

Der rasante Aufstieg Künstlicher Intelligenz kränkt unsere Eitelkeit und macht uns Angst. Dabei ist sie nur…

Auch Plantagen werden umgewandelt

Sri Lanka verbietet Palmölimport

Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat am 6. März den Import von Palmöl mit sofortiger Wirkung…

Familie 2020

Familienmodell: Gleich machen!

Viele junge Paare wünschen sich eine partnerschaftlichere Aufteilung der Aufgaben in Familie und Job. Wir haben…