Wenn ein Mensch in den Weltraum fliegt, gehen in seinem Körper einige Veränderungen vor sich. Die Schwerelosigkeit beschleunigt den Alterungsprozess und schwächt den Organismus. So werden Knochen und Muskeln abgebaut, besonders in den Beinen. Dienen sie auf der Erde unserer Fortbewegung und geben uns Halt, entfallen diese Funktionen im All. Selbst mit einem täglichen Training von zwei Stunden kehren Astronaut*innen von ihrem Einsatz auf der Internationalen Raumstation ISS mit geschwächten Muskeln zurück. Auf der Erde müssen sie durch gezieltes Training ihre ursprüngliche Leistungskraft neu erarbeiten.

Zwar sind Knochen- und Muskelschwund bekannte Symptome des Alters, prinzipiell können sie jedoch jeden Menschen treffen, der sich zu wenig bewegt. Besonders bedrohlich ist dies für Patient*innen, die aufgrund von Krankheit im Bett liegen müssen. Ihr Zustand ähnelt dem von Astronaut*innen sehr: Auch sie haben keinen Nutzen für ihre Beine, sodass sich der Abbau von Knochen und Muskeln beschleunigt.

Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln forscht man an Ursache und Behandlung von Muskel- und Knochenschwund und nutzt dabei die Beobachtungen aus dem Weltraum. „Mit unseren Erkenntnissen möchten wir Gegenmaßnahmen sowohl für die Astronaut*innen im Weltall als auch für alle betroffenen Patient*innen auf der Erde finden“, sagt Prof. Dr. Jens Jordan, Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin am DLR. Er verweist auf Bettruhestudien, bei denen ausgewählte Proband*innen für mehrere Wochen in einem um sechs Grad zum Kopf hin geneigten Bett liegen und dieses nicht verlassen dürfen. „Durch Bettruhe und Neigung simulieren wir den Zustand von Astronaut*innen im Weltraum und können so von der Erde aus den Einfluss der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper untersuchen“, erklärt Jordans Kollege Prof. Dr. Jörn Rittweger, der die Abteilung für Muskel- und Knochenstoffwechsel am DLR leitet. Während des Untersuchungszeitraums testen er und sein Team neue Technologien, die bei der Bekämpfung der Symptome helfen können, und untersuchen die Körperfunktionen der Proband*innen.

Schwerelosigkeit verändert die Stoffwechselprozesse, sodass unsere Muskeln Sauerstoff schlechter abbauen. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt. Dennoch konnte man in den letzten Jahren zahlreiche Erkenntnisse aus solchen Studien ziehen, die nicht nur den Astronaut*innen im All, sondern auch den Menschen auf der Erde dienen. „Wir können nun besser einschätzen, welches Training bei welcher Krankheit hilft. Die Rehabilitierung von Patient*innen findet viel gezielter statt“, so Rittweger. Beispielsweise benötigen Patient*innen mit Diabetes Typ 2 ein anderes Training zur Genesung als solche mit einer Herzinsuffizienz. Die wichtigste Erkenntnis ist für ihn, dass Erkrankte ihre Muskelkraft in der Bettruhe zwar erhalten können, eine Verbesserung jedoch nur in der aufrechten Position möglich ist.

Auf dieser Grundlage entwickelte das Zentrum für Prävention und Rehabilitation des Uniklinikums Köln ein Behandlungskonzept, dass Kindern mit Nerven-, Muskel- und Skeletterkrankungen das Laufen beibringt. Unter dem Motto „Auf die Beine!“ erlernen die jungen Patient*innen Bewegungsabläufe und trainieren ihre Muskeln und Knochen, indem sie so früh wie möglich eine senkrechte Haltung annehmen. „Die Körper von Kindern sind noch aufbaufähig, weil sie besser auf Trainingsreize reagieren als erwachsene Körper. Dadurch können sie gut behandelt werden“, erklärt Rittweger.

Dreidimensionale Entfaltung im All

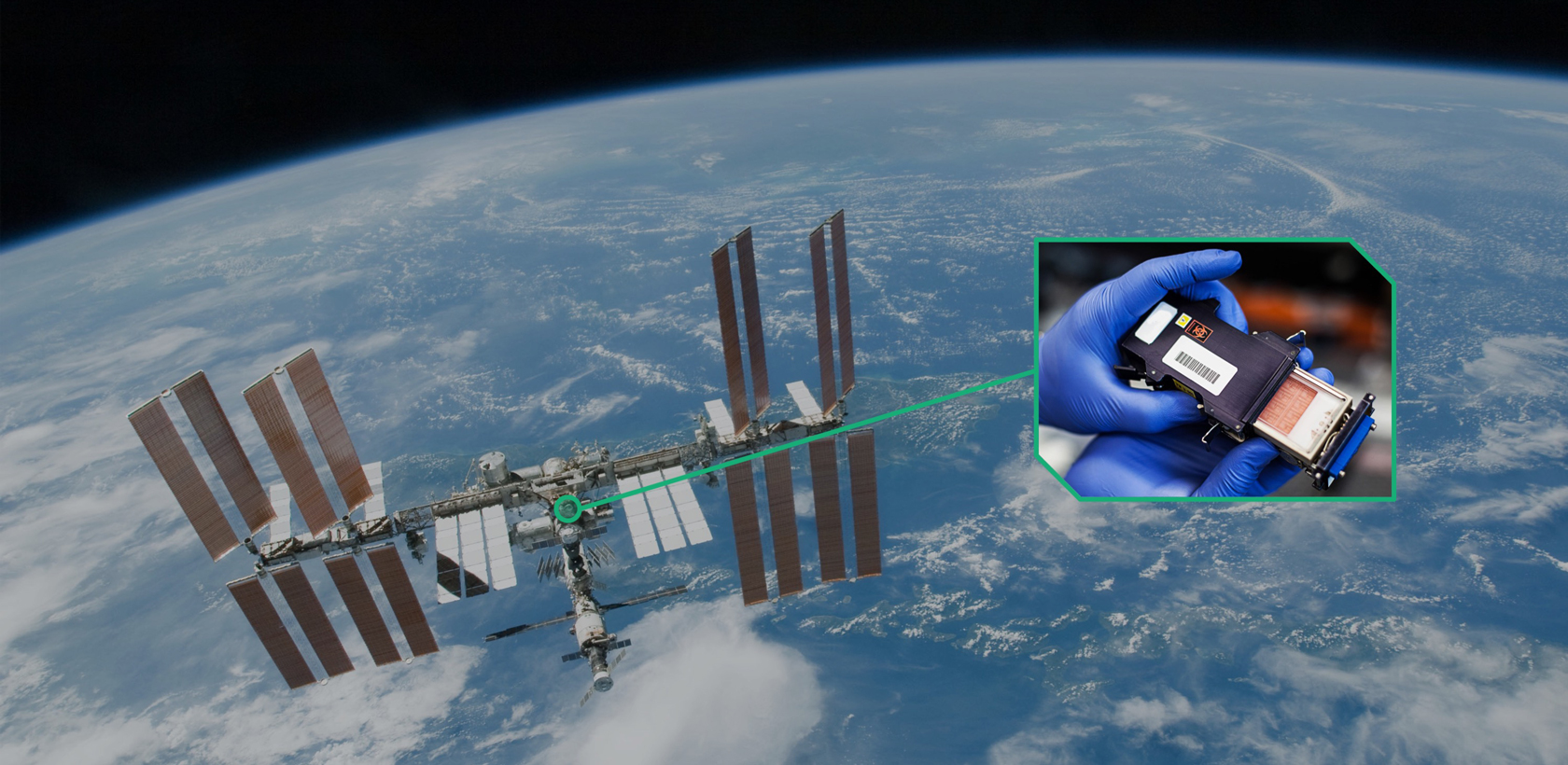

Neben der Forschung auf der Erde hat die Medizin auch ihren Weg direkt ins All gefunden. Denn in der Schwerelosigkeit können Experimente durchgeführt werden, die unter Erdanziehung schlechter umsetzbar sind. Zellen, Proteine und Gewebestrukturen werden durch die Gravi…

Die Untersuchung von Mikroorganismen geht auf der ISS besser als auf der Erde dank Schwerelosigkeit.