An einem regnerischen Tag im Jahr 1834 spazierte die 14-jährige Engländerin Anna Sewell von der Schule nach Hause und verlor das Gleichgewicht. Sie erlitt Verletzungen an beiden Knöcheln, die so stümperhaft behandelt wurden, dass Sewell nie wieder ohne starke Schmerzen würde laufen können. So wurde sie von Pferden abhängig, die die Kutschen zogen, mithilfe derer sie sich fortan von A nach B bewegte – und entwickelte eine innige Beziehung zu den Tieren. Kurz vor ihrem Tod schrieb Sewell den Roman Black Beauty: Aus der Sicht eines schwarzen Hengstes beschreibt sie darin die Misshandlung von Pferden durch Menschen.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Romans waren in England und den Vereinigten Staaten mehr als eine Million Exemplare von Black Beauty im Umlauf. In England sorgte er für landesweite Empörung, woraufhin die für ein Pferd extrem schmerzhaften und im Buch ausführlich beschriebenen Aufsatzzügel – die eine höhere Kopfhaltung des Pferdes bewirken – abgeschafft und mehrere Gesetze zum besseren Schutz von Pferden erlassen wurden. Black Beauty gilt als eines der bedeutendsten Werke in der Geschichte des Aktivismus für Tierrechte, obwohl oder gerade weil es eine Fiktion ist. Das, was Sewells Buch so von anderen Werken abhob, war die Entscheidung, es aus der Sicht eines Tieres zu schreiben. Eine damals völlig neue Praxis.

Ein Weltbild, das statt dem Menschen (Anthropozentrismus) andere Tiere oder die Natur als Ganzes in den Mittelpunkt rückt, nennt man Zoozentrismus oder Biozentrismus. Aber kann ein biozentristisches Narrativ, wie bei Anna Sewell, durch den Perspektivwechsel wirklich langfristig zu mehr Empathie führen, oder war Black Beauty ein Einzelfall?

Der Forschungsstand zu dieser Frage ist mau.

In einer Studie des US-amerikanischen National Institute of Health aus dem Jahr 2016 taten sich ein Literaturtheoretiker, ein Psychologe und ein Biologe zusammen und wagten ein Experiment: Sie gaben einer Versuchsgruppe das Fragment eines unveröffentlichten Romans über die körperliche Misshandlung eines Tieres. Die Kontrollgruppe las ein ähnlich langes Fragment, das jedoch nichts mit Tieren zu tun hatte. Nach der Lektüre füllten alle Proband:innen einen Online-Fragebogen aus, in dem sieben von viel mehr Fragen unauffällig die Einstellung zum Tierschutz messen sollten. Es zeigte sich, dass sich die Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich mehr Gedanken über Tierschutz machte. „Dieses Ergebnis“, so die Studie, „deutet darauf hin, dass literarische Fiktion die Einstellung gegenüber anderen Tierarten beeinflussen kann.“

In einem Artikel für das wissenschaftliche Journal Culture and Organization namens „Learning empathy through literature“ aus dem Jahr 2019 nennen die Verfasser eine andere Studie aus dem Jahr 2007, in der Proband:innen Fotos von ölverschmierten Vögeln gezeigt wurden. Wurde ein Teil der Teilnehmenden dazu aufgefordert, sich vorzustellen, wie der besudelte Vogel sich gerade fühlen möge, stieg das Niveau der Empathie stark an. Der Artikel zitiert auch den Pädagogen David Sobel, der schon 1996 in einem Buch über Ökophobie, also die Angst vor oder den mangelnden Respekt gegenüber der Natur, schrieb: „Wir müssen mit Empathie beginnen, zu Tieren werden, bevor wir sie retten können.“

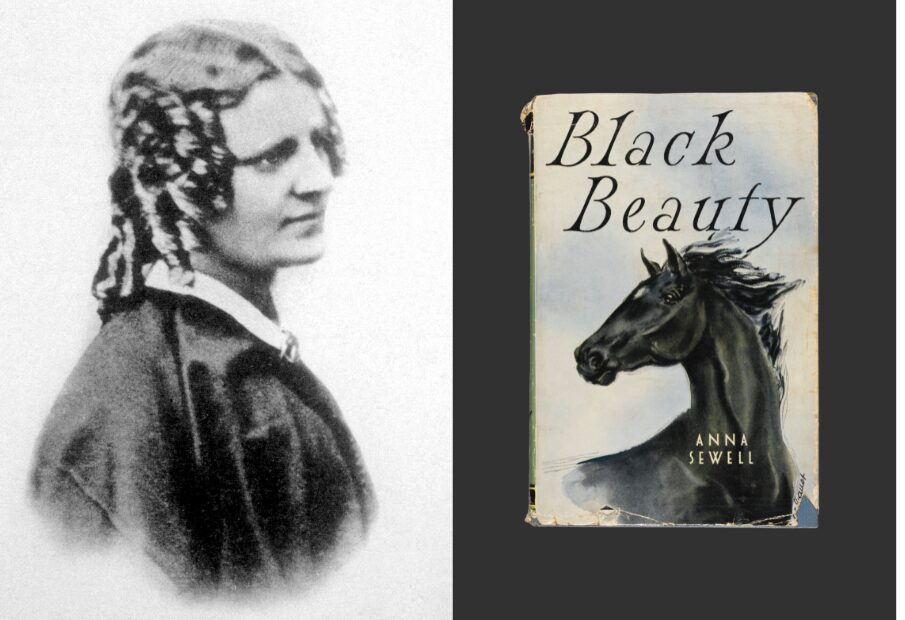

Vom Leid des schwarzen Hengstes: In Black Beauty schlüpft Autorin Anna Sewell in die Haut eines Pferdes.

Weiterlesen

Schwerpunkt: Tierwohl

Ideen für mehr Tierwohl (Teil 2)

Es braucht mehr Ansätze, die das Wohlergehen von Tieren in den Fokus setzen: KI-Technologie soll Stress…

Ernährungsexperte Manfred Kriener

„Mit Askese gewinnt man keine Revolution“

Ernährungsexperte Manfred Kriener misstraut aktuellen Umfragen, die einen neuen Hype des nachhaltigen Konsums ankündigen. Doch die…

Auch Plantagen werden umgewandelt

Sri Lanka verbietet Palmölimport

Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat am 6. März den Import von Palmöl mit sofortiger Wirkung…