Der Kinderwagen stockt kurz auf dem unebenen Ackerboden. Mit einem Ruck manövriert ihn Benedikt Bösel weiter. Immer wieder lupft der Wind das hellgrüne Baumwolltuch, es schützt Bösels acht Wochen alte Tochter vor der Mittagssonne. Geduldig zupft es der Landwirt zurecht, tippt zwischendurch auf seinem Handy, nimmt einen Anruf entgegen. Neben ihm auf dem Acker mäht eine der Praktikant:innen mit dem Einachser. Eine Mitarbeiterin, die gerade neue Schilder für die Pflanzreihen angebracht hat, kommt auf Bösel zu. „Ich habe gestern einen Hirschkäfer gesehen.“ „Warum hast du das nicht auf Insta gespostet? Das müssen wir direkt machen“, erwidert Bösel. Die Öko-Landwirtschaft Gut & Bösel ist erst seit Kurzem auf Instagram mit Storys vom Mähen oder vom lachenden Bösel mit seiner grauen Kappe, die er verkehrt herum trägt, oder Fotos von bunten Hühnereiern.

Bild: Astrid Ehrenhauser

Etwa eine Stunde östlich von Berlin im Landkreis Oder-Spree bewirtschaftet und verwaltet Benedikt Bösel 2.000 Hektar Forst und 1.000 Hektar Öko-Landwirtschaft. Ein Modellbetrieb, begleitet von Wissenschaftler:innen, offen für alle, meist junge Menschen, die „multifunktionale Landwirtschaft“ erleben möchten, wie Bösel sagt.

Hier soll ein Ökosystem entstehen, das nicht nur nährstoffreiche Nahrung produziert, sondern auch die Biodiversität fördert, das Mikroklima und vor allem den Boden verbessert. Am Ende soll das Modell auf jeder Fläche mehrere Ernten im Jahr abwerfen.

Im Zentrum steht der Boden

Der Ansatz von Gut & Bösel, den sie „Beyond Farming“ nennen, geht über Öko-Landbau hinaus. Er kombiniert mehrere Prinzipien: die regenerative Landwirtschaft, deren Praktiken auf eine ursprüngliche Form der Landnutzung wie etwa die bodenschonende Bearbeitung bauen, die Agroforstwirtschaft, also von schmalen Baumstreifen durchzogene Felder, ganzheitliches Weidemanagement und „syntropische Landwirtschaft“. Letztere zielt auf ein autarkes Pflanzensystem, das Bewässerung, Dünger und Pestizide überflüssig macht. Beim ganzheitlichen Weidemanagement wiederum grasen Kühe täglich auf anderen Flächen, um nur so viel der Pflanzen zu fressen, dass das Wurzelwachstum gestärkt wird und Niedergetrampeltes als Nahrung für Bodenorganismen dient. Obendrein ist ihr Dung organischer Dünger.

Im Zentrum von allem: der Boden. Es geht um den Aufbau von Humus, also organischem Kohlenstoff, der durch den Stoffwechsel der Pflanzen immer wieder neu entsteht. Das soll sich positiv auf das Klima auswirken, indem Kohlenstoff im Boden angereichert wird. Man spricht daher auch von Carbon Farming. Laut einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) von 2020 könnten sich mit regenerativer Landwirtschaft weltweit zwischen zwei und fünf Milliarden Tonnen CO2 im Boden binden lassen.

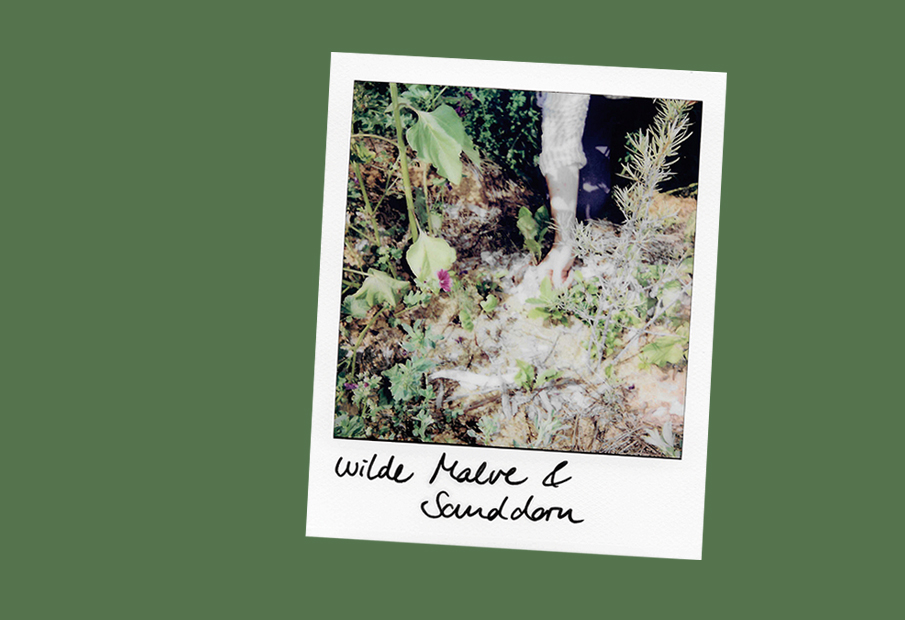

Auf einem der Felder wachsen Pappelsprösslinge neben Feigenbäumchen, Sanddorn, Wilder Malve und Eichensetzlingen, auf den Streifen dazwischen wuchern Gräser und Luzerne, Ewiger Klee genannt. Wo gedeihen welche Obst- und Nussbäume am besten? Was möchte die Natur?

„Wenn wir als Menschen einen Baum pflanzen, maßen wir uns an wissen zu können, an welchem Ort er am besten wächst.“ Bösel und sein Team testen verschiedene Kombinationen von Pflanzsystemen. In einer Reihe wachsen etwa 17 verschiedene Pflaumenarten, aber auch für Brandenburg ungewöhnliche Gewächse wie Goji-Beeren oder Kaki.

Vom Investmentbanker zum Öko-Landwirt

Benedikt Bösel war nicht immer Landwirt. Nach dem Abitur in einem englischen Internat studierte er Business Finance in Großbritannien, dann Agrarökonomik in Berlin. Er machte Karriere im Investmentbanking und erlebte 2007 bei einer Bank in Frankfurt am Main die Finanzkrise. Später beriet er Risikokapitalgeber:innen bei Investitionen in Agrar-Start-ups. Immer war er auf der Suche nach „seiner Aufgabe“, wie der 36-Jährige rückblickend sagt. „Ich wollte meine Passion finden.“

2004 stellten seine Eltern ihren Hof in Alt Madlitz auf Öko-Landwirtschaft um. Im Besitz der Familie ist das Gut bereits seit 300 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) kollektiv bewirtschaftet, Bösels Stief-Großvater, Karl Wilhelm Graf Finck von Finckenstein, floh in den Westen. Nach der Wende kehrte die Familie zurück, kaufte nach und nach Parzellen und Gebäude zurück. Heute leben hier sowohl Bösel mit Freundin und Tochter, seine Eltern als auch seine beiden älteren Schwestern mit ihren Familien.

Bild: Astrid Ehrenhauser</span>

Vom Ackerbau bis hin z…

Benedikt Bösel bewirtschaftet und verwaltet 2.000 Hektar Forst und 1.000 Hektar Öko-Landwirtschaft. Sein Gut ist ein Modellbetrieb, begleitet von Wissenschaftler:innen, offen für alle, meist junge Menschen, die „multifunktionale Landwirtschaft“ erleben möchten, wie Bösel sagt.