Im Sauriersaal des Berliner Naturkundemuseums, flankiert von Skeletten ausgestorbener Spezies. Ein Abend im Mai, kurz vor dem Internationalen Tag der Biologischen Vielfalt. Die drei Direktoren der Leibniz-Naturforschungsmuseen fordern radikalen Klima- und Biodiversitätsschutz. „Nichts weniger als unsere eigene Existenz steht auf dem Spiel“, heißt es. Noch haben wir eine „historische Chance“, es zu verhindern: das sechste Massenaussterben.

66 Millionen Jahre vor unserer Zeit: Ein Meteorit schlägt auf der Erde ein. Die Katastrophe löscht die Dinosaurier aus. Umringt von ihren Überresten zieht Museumsdirektor Johannes Vogel eine Parallele: „Heute sind wir Menschen der Meteorit. Gelingt es uns in dieser Dekade nicht, den katastrophalen Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten, laufen wir Gefahr, bis zu einer Million Arten zu verlieren.“

Das Aus für eine Million Tier- und Pflanzenarten – davor hat schon 2019 der Weltbiodiversitätsrat IPBES gewarnt. Zehn- bis hundertmal schneller sterben Arten weltweit heute aus als im Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre. Jenseits von viel beachteten Säugetieren wie dem Nördlichen Breitmaulnashorn sind es gerade kleine, unscheinbare Arten, deren Zahl dramatisch sinkt. Mehr als 40 Prozent aller Amphibien sind vom Aussterben bedroht, fast ein Drittel der riffbildenden Korallen. Zu wenig wissen wir noch über die Lage etwa von Pilzen und Mikroorganismen, selbst Insekten, die 75 Prozent aller Arten ausmachen. Von ihnen könnten bis zu 10 Prozent aussterben.

Biodiversität umschreibt alle Lebensformen, von Tieren und Pflanzen über Pilze bis zu Bakterien in ihren Ökosystemen. Je mehr unterschiedliche, genetisch vielfältige Arten darin leben, desto widerstandsfähiger ist ein System.

Biodiversität als Lebensgrundlage

Matthias Glaubrecht, Professor für Biodiversität der Tiere, hat 2019 einen Bestseller geschrieben: Das Ende der Evolution – Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Er weiß: Nur weil einzelne Arten verschwinden, ist das kein Massensterben, es gehört zur natürlichen Evolution. Die Geschwindigkeit ist das Problem. Erst mehrere Millionen Jahre nach dem Einschlag des Meteoriten am Ende der Dinosaurierzeit hatten sich Fauna und Flora wieder erholt. „Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Alles hängt davon ab: unsere Ernährung, frische Luft, sauberes Wasser.“

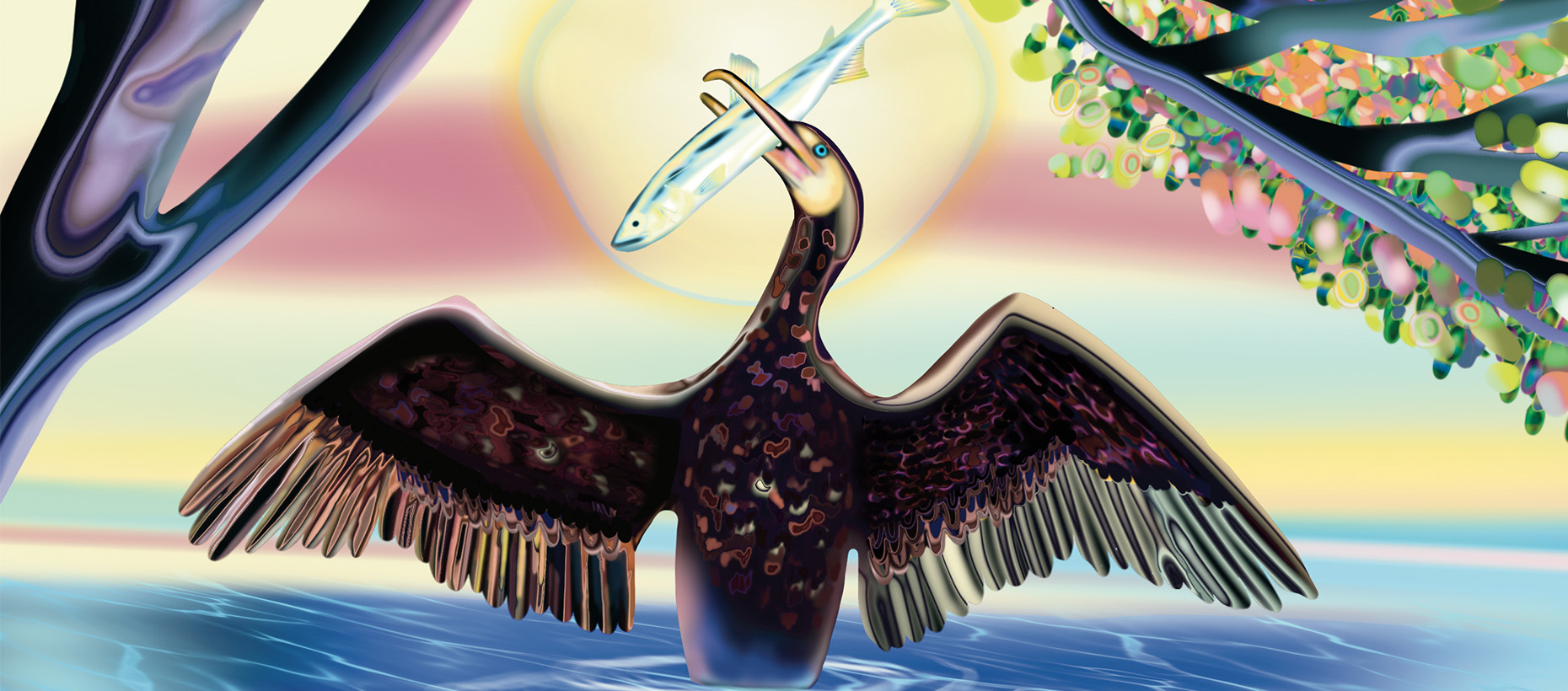

Wüstenstaub fegt über den Ozean. Unter der Wasseroberfläche nährt er angereichert mit Eisen mikroskopische Organismen, Grundlage allen dortigen Lebens. Delfine gleiten über das Meer in der Netflix-Dokuserie Unser Planet (2019). Die Kamera taucht unter: Ein Makrelenschwarm macht Jagd auf Krustentiere, die sich von den Mikroorganismen ernähren. Meeresvögel schießen ins Wasser, erbeuten die Makrelen. Dazu spricht der britische Tierfilmer David Attenborough: „Das Leben auf unserem Planeten ist nur ausgeglichen, wenn solche Verbindungen zwischen den Lebensräumen bestehen bleiben.“ Die Serie zeigt, wie viele neue Naturdokus: Die Systeme sind komplex – und fragil.

Das Ausmaß, in dem wir in die Natur eingreifen, ist gravierend. 77 Prozent der Landfläche, die Antarktis ausgenommen, haben wir bereits stark verändert. Überfischte Meere, zerstörte Wälder, überdüngte Böden, Ackerflächen mit Monokulturen und Giften, explodierende Städte, Plastikverschmutzung. Glaubrecht hält das Artensterben für noch bedrohlicher als die Klimakrise, denn: Arten, die einmal ausgestorben sind, bleiben wohl unwiederbringlich verloren. Und doch steht bislang die Klimakrise im Fokus: Steigende Temperaturen, Dürren und Überflutungen können wir spüren, zu leise sterben die Arten.

Aufgerüttelt haben uns die Insekten. 2017 zeigten Daten von Krefelder Insektenkundler:innen: Innerhalb von knapp 30 Jahren hat die Biomasse der Fluginsekten um 76 Prozent, im Hochsommer sogar um bis zu 82 Prozent, abgenommen. Verantwortlich: der Verlust von Lebensräumen, weniger Wildpflanzen, mehr Gifte in Böden und Gewässern.

Insekten bilden ein Kernstück des Ökosystems, dienen als Nahrungsquelle für Vögel, Fledermäuse und Reptilien und bestäuben Pflanzen. Solche Zusammenhänge müssen wir sichtbar machen, sagt Magdalene Trapp, Referentin für Biodiversitätspolitik und Naturschutz beim Naturschutzbund (Nabu). Sie weiß jedoch: „Weil Artenvielfalt und der Schutz einzelner Arten einfacher zu begreifen sind als Biodiversität, steht das häufig im Fokus.“ Artenschutz schaut auf einzelne Spezies, Biodiversitätsschutz auf das ganze System. Doch noch werben Naturschutzorganisationen lieber mit süßen Pandas oder imposanten Tigern. Sie sind der Hebel, um Geld und Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Tiger funktionell längst ausgestorben

Am Tiger etwa, einer Flaggschiffart, zeigten sich gerade die Grenzen dieses Ansatzes, sagt Evolutionsbiologe Glaubrecht: „Der Tiger hat fast 99 Prozent seiner Population eingebüßt, wir erhalten ihn durch Zucht und in wenigen Naturschutzgebieten. Funktionell aber ist die Art vielerorts längst ausgestorben: Sie wird sich nie mehr erholen, erfüllt im Ökosystem ihre Rolle nicht mehr – und erscheint doch nicht als in der Wildnis ausgestorben auf der Roten Liste.“ Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN zeigt Gefährdungsgrade von ausgewählten Tier- und Pflanzenarten, jedoch nur für knapp zehn Prozent aller beschriebenen Arten. Daher unterschätze die Liste, so Glaubrecht, das Aussterben immens.

Doch welche Arten müssen wir am dringendsten schützen? Die Zoologische Gesellschaft London beschreibt im „Edge of Existence Programme“ Tiere, die laut Roter Liste bedroht und evolutionär einzigartig sind. So etwa das Zwergfaultier, nur heimisch in den Mangrovenwäldern der dünn besiedelten 430 Hektar großen Insel Escudo de Veraguas vor der Nordküste Panamas und erst 2001 als eigene Art der Dreifinger-Faultiere beschrieben. In seinem borstigen Fell leben sowohl Motten als auch eine Alge, deren grüne Farbe dem Faultier als Tarnung dient. Unregulierter Tourismus, aber auch die Siedlungen der indigenen Bevölkerung und Holzarbeiten bedrohen den Lebensraum des Zwergfaultiers. Seit 2012 erhebt ein Schutzprojekt daher wissenschaftliche Daten und bezieht mit Bildungsprogrammen an Schulen und Workshops für Fischer:innen und Reiseveranstalter:innen die Menschen vor Ort mit ein. In Zusammenarbeit mit der Regierung wird ein langfristiger Managementplan für die Nutzung des Lebensraums entwickelt.

Der Schutz einer Art kann aber auch Motor sein für den Schutz ganzer Ökosysteme. Wie das Beispiel des mitteleuropäischen Luchses zeigt: Erfolgreich wieder ausgewildert im Harz, Bayerischen Wald und im Pfälzerwald brauchen die heute mittlerweile etwa 130 erwachsenen Luchse mehr Wanderkorridore, über die sie sich ausbreiten können, um nicht genetisch isoliert voneinander erneut zu verschwinden. So kämpfen Umweltschützer:innen mit dem Luchs für renaturierte Flussauen, Wiederaufforstung und gegen weitere Zersiedelung. Biodiversität gleicht einem Kartenhaus, aus dem wir so lange Karten herausziehen, bis alles zusammenbricht. Schon der Verlust einer Art kann das Gebilde zum Einsturz bringen. Entscheidend: funktionelle Biodiversität, also die jeweilige Rolle einer Art im Ökosystem. Räuber wie der Luchs stehen ganz oben in der Nahrungspyramide – andere sind wichtige Bindeglieder und Schlüsselarten.

Eine solche ist der Stint, ein Fisch, der zum Laichen von der Nordsee in die Elbe wandert. 15 Zentimeter lang, mit silb…

Besonders und bedroht: Der mitteleuropäische Luchs (links) wurde erfolgreich im Harz wieder ausgewildert. Das evolutionär einzigartige Zwergfaultier (rechts) ist nur heimisch in Mangrovenwäldern der Insel Escudo de Veraguas vor der Nordküste Panamas.