In der Küche des Wasserwerks steht David Schacht und macht zwei Dinge gleichzeitig: telefonieren und Kaffee kochen. Während er am Herd den Kaffee aus dem Espressokocher in zwei Becher gießt, gestikuliert er entschuldigend. Er braucht noch einen Moment.

David Schacht, 45 Jahre alt, ist seit fünf Jahren Geschäftsführer des WasserZweckVerbands Malchin Stavenhagen. Der Verband, der die Wasserversorgung der umliegenden Gemeinden organisiert, hat gerade ein altes Wasserwerk saniert. Dreißig Jahre hatte das Gebäude vor sich hin gestanden, seit einem Jahr ist nun ständig etwas los.

In der ehemaligen Maschinenhalle bestimmen regelmäßig Jugendliche die Grundwasserqualität und drehen Videofilme übers Wasser. Mitglieder des Bauernverbands tagen hier und manchmal tanzen Besucher:innen zwischen alten Wasserrohren Swing. Schacht: „Als wir das Wasserwerk gekauft haben, war uns klar, dass das ein öffentlicher Ort werden muss. Laut Satzung dient unser Verband schließlich dem öffentlichen Wohl und erstrebt keinen Gewinn.“

Trinkwasser zur Verfügung stellen und Abwasser entsorgen bleibt zwar das Kerngeschäft der Wassermanager:innen. Doch mit dem alten Wasserwerk haben sie mehr im Sinn: Landwirtschaft und Naturschutz versöhnen, Menschen ins Gespräch bringen, mit Kunst die Region beleben. Betrieben wird es von dem Verein Wasserwerk der Zukunft. Die Arbeit, die David Schacht da reinsteckt, macht er ehrenamtlich.

Aber auch seinen eigentlichen Auftrag, nämlich sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen, erfüllt der WasserZweckVerband so, dass ihn in Malchin und Umgebung jede:r kennt. „Wasserzweckverband“, das klingt nach Aktenschränken und Klempnern im Blaumann. Öffentliche Daseinsvorsorge, die so geräuschlos das Notwendige für unseren Alltag bereitstellt – Wasser –, dass sie meist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleibt.

Schacht will ein Bewusstsein für die Wasserqualität schaffen – die seit Jahrzehnten sinkt. Man sieht es in den Kurven, sagt er, Rückstände von Nitrat, Reste von Pflanzenschutzmitteln. Das gehe vielleicht noch dreißig Jahre so, spätestens dann müsse man anfangen, das Wasser aufzubereiten. Denn die Schadstoffe sammeln sich. Die Technik dafür kann sich eine Kommune wie Malchin nicht leisten. „Wenn wir nichts unternehmen, könnte es gutes Wasser dann bei uns nur noch in Flaschen aus dem Supermarkt geben.“

Deshalb verteilt der Verband an seine Kund:innen eine Zeitung zu Wasserthemen. Darin geht es um Löschwasser der Feuerwehr, um die Notwendigkeit neuer Wasserschutzzonen oder es gibt ein Interview mit dem Deutschen Wetterdienst über Trockenzeiten wegen des Klimawandels. Deshalb auch die Projekte mit den Schulklassen. Und deshalb lädt David Schacht Landwirt:innen und Umweltschützer:innen zu Landschaftsspaziergängen auf dem Acker ein und sorgt dafür, dass sie sich gegenseitig zuhören.

Wenn er etwa davon spricht, dass Zehntklässler:innen aus Bauernfamilien nach einem Projekttag im Wasserwerk am Abendbrottisch mit ihren Eltern über die Grundwasserwerte reden, an denen man die steigenden Kurven der Nitratbelastung ablesen kann; wenn er erzählt, wie sich Rechte und Linke, Künstler:innen und Landwirt:innen, lokale Eliten und Freaks im Wasserwerk die Klinke in die Hand geben, hört man ihm gern zu. Auch weil es den Erzählungen in einer Debattenkultur, in der jede:r nur in den eigenen Echoräumen unterwegs ist, entgegensteht. Erste Erfolge: In Wasserschutzgebieten machen Landwirt:innen freiwillig bei der Extensivierung von Flächen mit.

Malchin, 7.300 Einwohner:innen, ist eine Kleinstadt so ziemlich in der geografischen Mitte von Mecklenburg-Vorpommern. Weit weg vom Meer. Zwischen zwei Seen, Hügeln und Wäldern gelegen und von der Bodenreform mit endlosen Feldern beschenkt, scheint die Landschaft aus sich selbst heraus zu wachsen. Wenn man auf einer der Straßen, die zur Stadt führen, kurz am Straßenrand aussteigt, füllt diese Landschaft das Blickfeld bis zum Horizont.

Konzertkarten fürs Wasserwerk sind weg wie nichts

Das Gebäude, in dem Schacht im ersten Stock Kaffee kocht, wurde 1903 gebaut. Alte Türen und Eisenbeschläge, oben an der Küchenwand eine Falltür. Gegenüber der Küche liegt eine kleine Kammer, auf dem Boden eine Matratze, ein Hocker mit Lampe als Nachttisch. Auf der Matratze hat vergangene Woche die Berliner Liedermacherin Dota Kehr geschlafen. Die Karten für ihr Konzert im Wasserwerk waren schnell weg. Das Wasserwerk der Zukunft verbindet Kunst und Kultur mit den Wasserthemen. Schacht: „Wir wollen einen Begegnungsort schaffen, an dem Menschen ins Gespräch kommen. Dafür brauchen wir Kunst und Kultur.“

Knarzende Holztreppen führen auf dem Weg nach unten in die Maschinenhalle. Bis 1987 wurde hier in drei großen Kesseln Eisen und Schwarzes Mangan aus dem Trinkwasser gefiltert, damit es nicht die Rohre zusetzt. Einige der alten Rohrleitungen haben die Sanierung überlebt, dazwischen Pflanzen, Tische und Stühle. Kacheln an Wänden und Fußboden.

David Schacht holt eine große Leinwand von der Wand, ein Foto in Schwarz-Weiß. Man sieht Männer in Hüten und Mänteln, die Eröffnung des Wasserwerks vor mehr als 120 Jahren. „Das war damals ein Riesenfortschritt. Vorher hatte jeder seinen eigenen Brunnen, Darmerkrankungen waren ein großes Thema. Dann hat die Stadt auch durch das Wasserwerk einen Aufschwung erlebt.“

Einen Aufschwung will David Schacht jetzt auch erreichen, aber anders: „Ein gemeinsames Bewusstsein für den Wert des Wassers.“ Es geht nicht nur um die Wasserqualität und den Umgang mit der Landwirtschaft in Wasserschutzgebieten, sondern auch um Moore: Das Wasserwerk hat gerade zusammen mit Partnerorganisationen ein Riesenprojekt bewilligt bekommen, 320.000 Euro aus dem Transformationsfonds der Ampel-Bundesregierung. MOOReturn heißt es und es geht darum, wie sich aus Moorbiomasse Papier machen lässt. Der Verein Wasserwerk der Zukunft koordiniert die regionale Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt.

Dass möglichst viele trockengelegte Moorflächen wieder vernässt werden müssen, um CO2 im Boden zu halten, ist seit vielen Jahren klar. Nur werden diese Böden eben landwirtschaftlich genutzt. Moorschutz stößt bei vielen Bauern und Bäuerinnen daher auf Widerstand. Könnte man auch auf nassem Boden rentabel Landwirtschaft betreiben, dann sähe die Sache anders aus. Zum Beispiel, indem man Seggen und Binsen anpflanzt, die zu Papier verarbeitet werden.

Podiumsdiskussion mit Bier und Schmalzstullen

Vom Wasserwerk sind es nur ein paar Schritte hinunter zur Peene, die kaum sichtbar Richtung Ostsee fließt. In der Frühlingssonne mit ihren harten Schatten steht David Schacht am Fluss und macht mit den Armen eine weite Kreisbewegung. „Wir liegen hier mitten im größten Niedermoor Westeuropas“, sagt er. Bei den Mooren geht genauso wie beim Grundwasser nichts ohne die Landwirt:innen. Sie sind Mitglied im Verein Wasserwerk der Zukunft. Die Ortsgruppe des Bauernverbands hat in der Maschinenhalle des Wasserwerks schon zweimal ihre Jahresversammlung abgehalten und zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, mit Bier und Schmalzstullen.

„Landnutzung ist ein komplexes System. Um das zu verstehen, braucht man mindestens zwei, drei Gehirne, mehrere Richtungen also, aus denen man denkt.“ Viele Gehirne bringt Schacht auf seinen Landschaftsspaziergängen mit Menschen aus Landwirtschaft, Politik und Umweltschutz zusammen. „Man spricht dann einfach als Mensch miteinander, das verändert alles.“ Dass es gelingt, liegt auch an ihm als Person. Er ist einer von hier und muss im Gespräch mit den Landwirt:innen nicht nach dem richtigen Ton suchen, er trifft ihn automatisch. „Wir brauchen nicht mehr Bürokratie, sondern mehr Kooperation und Verständnis für die Sichtweise des anderen, keine weitere Brandmauer – wir müssen im Gespräch auf Augenhöhe bleiben.“ Fast redet er sich jetzt in Rage, das Thema ist ihm wichtig.

Für die Kunst kooperiert er mit Uta Berghöfer, einer Umweltwissenschaftlerin und -pädagogin, die für den kulturellen Teil des Projekts verantwortlich ist. „Wir ergänzen uns perfekt“, sagt Schacht. „Sie ist eine Frau aus dem Westen, die noch nie einen Chef hatte und aus einer Akademikerfamilie kommt. Ich bin ein Mann aus dem Osten, der beim Militär war, der Erste aus der Familie ist, der eine Uni besucht hat.“

Schacht studierte Bauingenieurswesen und Umweltwissenschaften bei der Bundeswehr. Bevor er zum WasserZweckVerband kam, arbeitete er als Bauamtsleiter einer Kleinstadt und danach in einer staatlichen Behörde an der neuen Wasserrahmenrichtlinie. Schacht ist Vorsitzender der Wasserwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern im Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEWW). Ein erstklassig vernetzter Wasserlobbyist sozusagen. „Durch die Arbeit beim Wasserwerk der Zukunft ist mir bewusst geworden, wie eng Wasser mit dem Gemeinwohl verknüpft ist. Wie wichtig es ist, alle in der Region daran zu beteiligen. Was ich jetzt mache, ist absolut erfüllend.“

Der bisher vielleicht schönste Moment für ihn war im Januar vor einem Jahr: In der großen Maschinenhalle haben sie an der Stelle, wo durch einen Durchbruch in der Backsteinwand die alten verrosteten Wasserkessel nach draußen geschafft wurden, ein riesiges Fenster eingebaut. Gestaltet wurde es von einem Glaskünstler der Region. Finanziert durch Spendendinner, für die Schüler:innen der Berufsschule gekocht haben. Viele aus der Region waren bei der Eröffnung, eine Opernsolistin aus dem Nachbardorf sang eine Arie. Das neue Fenster leuchtet in Blau und Orange. Blau steht für das Wasser, Orange für den Backstein. Und dazwischen Verbindungslinien. Ein Netz, verästelt, mit Sackgassen, blinden Enden und Kreuzungen. Wie ein nie ganz unterbrochenes Gespräch.

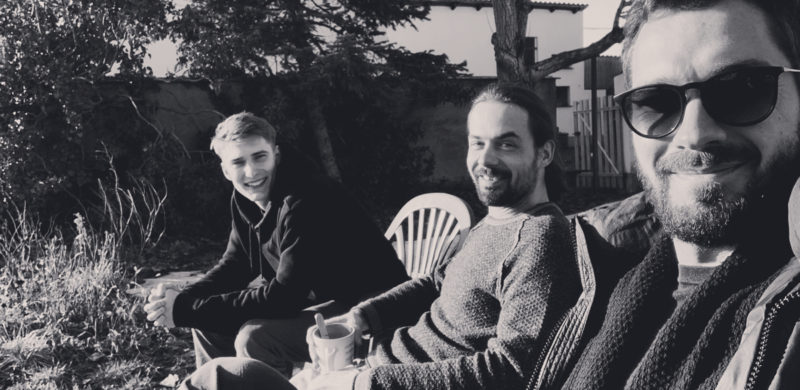

Altes Wasserwerk Malchin, Mecklenburg-Vorpommern (links), Geschäftsführer David Schacht (rechts).