In Bengaluru, Indien, hat das Wasser wieder gebrannt. Die Armee musste anrücken, erinnert sich Tharun Kumar, erst nach 12 Stunden hatte sie den Brand im Varthur-See besiegt. Kumar wohnt in der Nähe, sieht regelmäßig Flammen. „Das Gebiet war mal wunderschön, voller Fische und Vögel“ , sagt er, „doch das Abwasser erstickt den See.“ 400 bis 600 Millionen Liter davon müssen Gewässer wie Varthur oder Bellandur täglich schlucken, das sind ungefähr 42 Prozent des gesamten Abwassers der Stadt. Wenn hier noch Müll den flüssigen Dreck zudeckt, bilden sich brennbare Gase.

In Megacitys wie Bengaluru gibt es nicht genug große, zentralisierte Klärwerke. Jedes Gebäude muss sich selbst um sein Abwasser kümmern – was sich nicht jede:r leisten kann oder will. Etwa braucht es geschultes Personal, das den Fäkalien-Tanks jede Stunde frische Bakterien beimischt sowie motorbetriebene Belüftungstechnik, die die Mikroben bei ihrer Filterarbeit mit Sauerstoff versorgt. Der Einsatz solcher „aerober“ Lebewesen, die zum Leben Luft benötigen, ist in der Abwasserbehandlung weltweiter Standard – der viel Strom frisst.

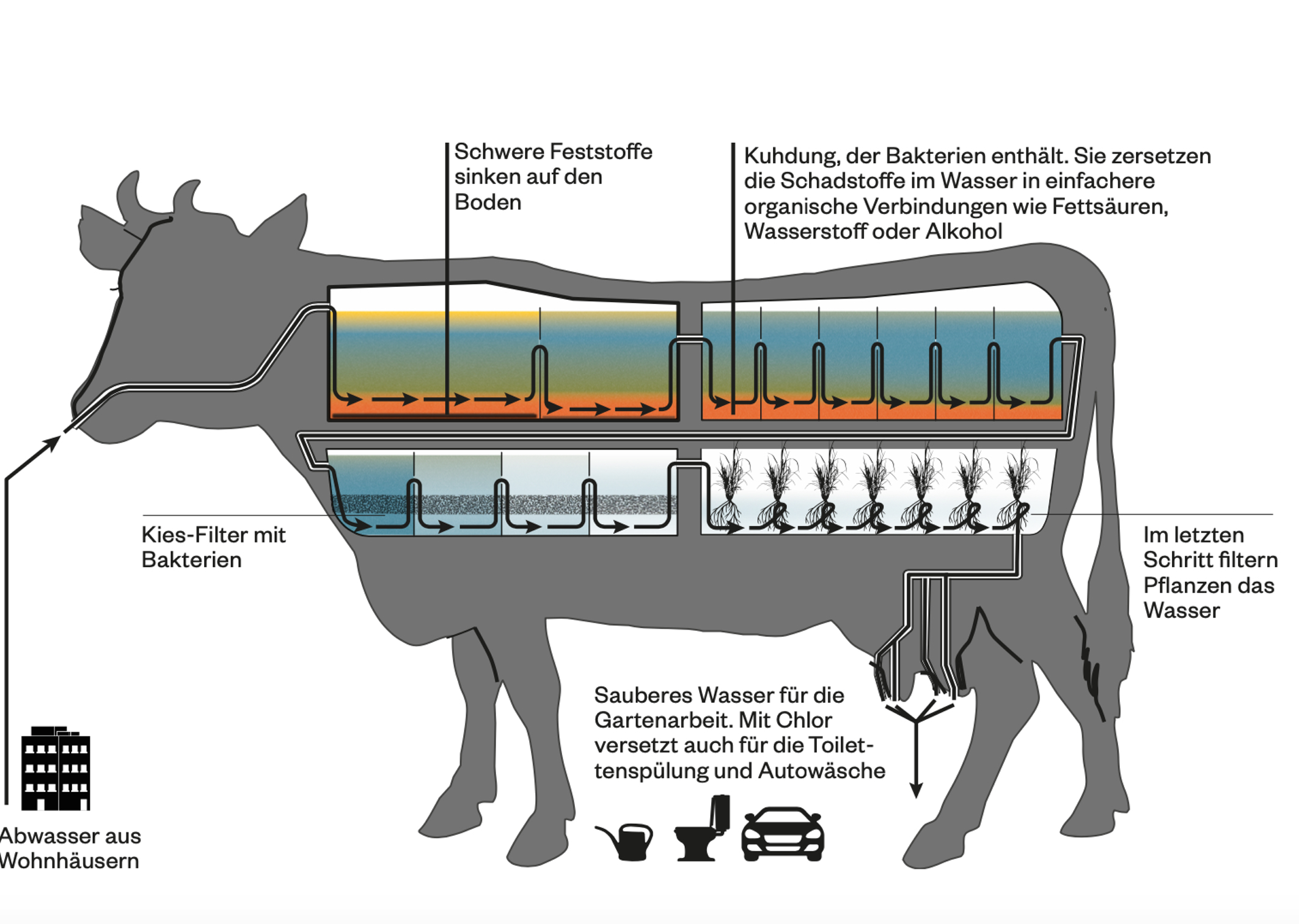

Kläranlage Kuhmagen

Dabei geht es auch anders: mit anaeroben Bakterien, die ohne Sauerstoff klarkommen. Oder, wie Kumar sagt: mit dem Ur-Putztrupp der Erde. „Das Leben begann, als es noch gar keinen Sauerstoff gab. Die ersten Organismen schöpften Energie aus Methan, CO2 und Schwefel.“ Heute finden sie sich im Boden oder in unserem Darm. Doch Kumar kam auf die Kuh. Denn die beschäftigt Milliarden anaerober Arbeiter in gleich vier Mägen, einem beeindruckenden Verdauungslabor.

Dank ihres Pansen, Netz-, Blätter- und Labmagens kann die Kuh Gras und Heu verdauen und aus den Nährstoffen Milch brauen. Anaerobe Mikroben helfen beim Zersetzen der Zellulosefasern, grobe Stücke wandern immer wieder zurück ins Maul. Zum Wiederkäuen nimmt sich die Kuh bis zu drei Tagen Zeit, am liebsten im Liegen. Dabei dünstet das Tier mindestens alle drei Minuten klimaschädliches Methangas aus.

Kein Stromverbrauch

Inspiriert von den Wiederkäuern gründete Ingenieur Kumar 2017 ECOSTP. Die vier Mägen des anaeroben Abwassersystems sind rechteckige Kammern mit rauen Wänden aus Lehm. Weil kein Sauerstoff nötig ist, kommt die Anlage ohne laute Motoren und Pumpen aus, das heißt ohne Strom, und kann mit all ihren strengen Gerüchen unter der Erde verschwinden, etwa unter Park- oder Spielplätzen. Die Fläche lässt sich also doppelt nutzen, ein wichtiger Punkt, denn ECOSTP ist größer als konventionelle Kläranlagen. So erreicht sie die gleiche Kapazität, zwischen 6.000 und einer Million Liter pro Tag. Über Rohre fällt das Abwasser in die erste Kammer, schwere Feststoffe sinken auf den Boden. Füllt sie sich, läuft es auto…

Anaerobe Bakterien arbeiten nicht nur im Kuhmagen, sondern können auch Wasser filtern.