Die Zukunft des Autos ist süß. Zumindest, wenn es nach VW-Markenchef Ralf Brandstätter geht, der im Juli 2021 verkündete, in Brasilien wolle Volkswagen mehr und mehr „grünen“ Treibstoff aus Bagasse beziehen: So nennt man die gemahlenen Überreste, die in der Zuckerproduktion nach dem Auspressen von Zuckerrohr zurückbleiben. Lässt man die Bagasse fermentieren, kann man daraus Bioethanol destillieren.

Brasilien ist der größte Zuckerhersteller der Welt und nach den USA der zweitgrößte Produzent von Bioethanol. Zwischen 2007 und 2019 stieg die Produktion von 18 Milliarden Liter auf 34 Milliarden Liter, bis 2030 sollen es 54 Milliarden werden. Mittlerweile macht Zuckerrohr-Ethanol laut Daten des brasilianischen Energieministeriums fast 20 Prozent des brasilianischen Energiemixes aus und wird in großem Stil Benzin beigemischt.

Aber das Geschäft ist mehr als schmutzig. Oft kriminelle Großlandbesitzer:innen kontrollieren in Brasilien den Zuckermarkt, sie roden gewaltige Flächen für den Anbau und vertreiben dabei Klein-Bäuer:innen und Indigene. Wurde im Jahr 2000 allein im Amazonas-Bundesstaat Maranhão auf 19.912 Hektar Zuckerrohr angebaut, waren es im Jahr 2019 laut dem Brasilianischen Institut für Geografie und Statistik bereits 47.405 Hektar – eine Steigerung um fast 140 Prozent. Die gesamte Anbaufläche im Land beläuft sich derzeit auf über zehn Millionen Hektar, ein großer Teil liegt im Gebiet des Atlantischen Regenwaldes. Um die ehrgeizigen Pläne von Staat und Industrie bis 2030 zu erreichen, werden weitere fünf Millionen Hektar benötigt.

Also ließ Präsident Jair Bolsonaro Ende 2019 ein seit dem Jahr 2009 geltendes Dekret annullieren, das den Anbau von Zuckerrohr im Amazonasgebiet und dem weltweit größten Sumpfgebiet Pantanal verhinderte. Dabei stehen Teile des letztgenannten Biosphärenreservats unter Naturschutz, sie gehören seit 21 Jahren zum Weltnaturerbe der Unesco. Neben der Rodung verursacht auch der Anbau von Zuckerrohr ernste ökologische Kollateralschäden: Es braucht enorme Mengen an Wasser und ist extrem anfällig für Schädlinge, weshalb in der Landwirtschaft Unmengen von Pestiziden eingesetzt werden.

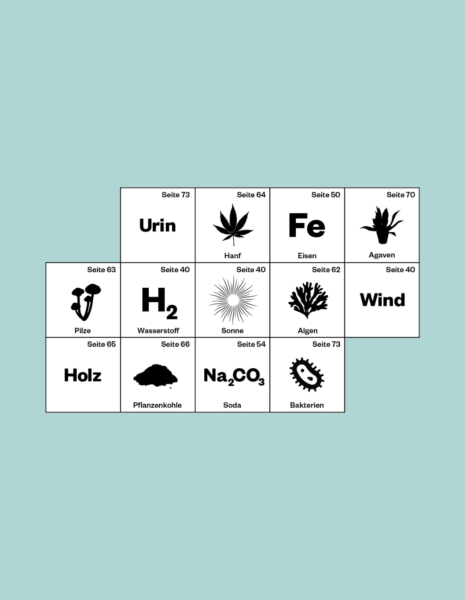

Nachhaltiges Nischenprodukt

„Wenn Bioethanol ein Anreiz ist, die Entwaldung voranzutreiben, kann er kein nachhaltiger Energielieferant sein“, sagt Oliver Inderwildi. Der Ökonom und Chemiker forscht an der Cambridge-Universität zu smarten und nachhaltigen Dekarbonisierungsmaßnahmen. „Sobald eine Pflanze in Monokultur angebaut wird, nimmt der Befall durch Schädlinge immer stärker zu, und der CO2-Abdruck bei einem …

Produktion von Bioethanol: die Tequila-Agave hat ein bisher beinahe ungenutztes Potenzial.