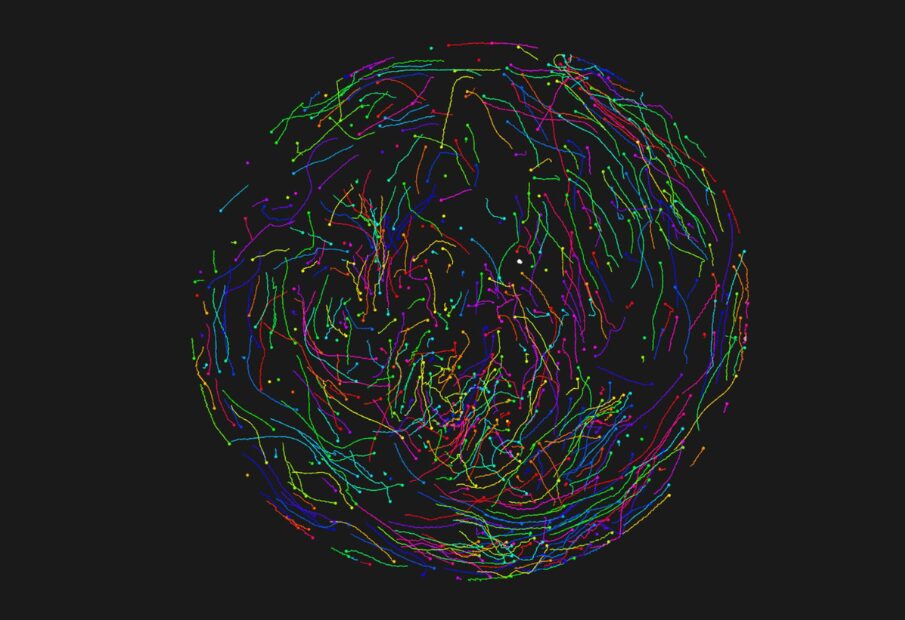

Die Heuschrecke weiß nicht, dass sie in der Matrix lebt. Sie weiß nicht, dass die Artgenossen um sie herum nichts weiter sind als computergenerierte Attrappen. Sie weiß nicht, dass sie das einzig lebende Wesen in diesem gigantischen Schwarm ist und dass all ihre Bewegungen, sogar ihre Gehirnfrequenzen, mithilfe von Sensoren aufgezeichnet werden.

Alles, was sie weiß, ist, dass sie laufen muss. Immer weiter, in Richtung eines unbekannten Ziels. Um zu überleben, um zu fressen und nicht gefressen zu werden. Sie fühlt sich als Teil eines Ganzen, eines Schwarms von Jungtieren, der sich ohne Anführenden in Bewegung setzt und nach geheimnisvollen Regeln funktioniert. Regeln, die wohl die Heuschrecke selbst nicht kennt, denen sie aber zu folgen weiß.

Es sind Regeln, die eine Gruppe von Wissenschaftler:innen in Konstanz zu verstehen versucht. Dazu haben sie eine Matrix geschaffen, in der sich die Heuschrecke bewegt. Denn hinter der Frage, wieso die Heuschrecke in ihrer Gemeinschaft tut, was sie tut, steckt das Geheimnis von Schwärmen generell. Viele Insekten, Vögel, Fische, die meisten Affen und Menschen – sie verhalten sich in einer Gruppe instinktiv, formen als einzelne Individuen ein Kollektiv, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

Die große Frage für die Wissenschaft lautet: Wie funktioniert die Logik dieses Kollektivverhaltens? Und was lässt sich daraus über unsere Welt lernen? Die Geheimnisse von Schwärmen zu lüften, könnte Erkenntnisse bringen, die sich weit über die Tierwelt hinaus anwenden lassen. Schwärme scheinen nach einer Logik zu funktionieren, hinter der eine Art Grundregel der Evolution steckt. Auch Synapsen im Gehirn, Wassermoleküle, das Weltklima oder die Finanzmärkte verhalten sich nach einer schwarmähnlichen Logik. Die Wissenschaft nennt das „komplexe Systeme“.

Der 2018 gestorbene Astrophysiker Stephen Hawking sagte in einem Interview um die Jahrtausendwende: „Ich denke, das nächste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Komplexität.“ Hawking könnte Recht behalten. Denn moderne Technik und Künstliche Intelligenz (KI) helfen den Menschen nun, die komplexen Systeme zu verstehen.

Auf einer Anhöhe in Sichtweite des Bodensees versucht ein Team von Wissenschaftler:innen, mit Hightech das Geheimnis des Schwarms zu knacken. Wer das „Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour“ der Universtität Konstanz betritt, läuft vorbei an einer Glaswand mit einem Muster, das bei genauerem Hinsehen eine Gruppe Origami-Vögel zeigt. An den Wänden der Flure hängen Fotos von Ameisenstaaten, Fischschwärmen und Paviangruppen, neben dem Eingang ist ein Aquarium. Im Gemeinschaftsraum steht ein ganzes Regal mit Puzzles. Denn darum geht es hier: in vielen Einzelteilen ein Muster zu erkennen und in vermeintlichem Chaos Ordnung zu finden.

Iain Couzin ist Professor für Biodiversität und Kollektivverhalten und hat das wohl schönste Büro des Instituts mit Blick auf Wald und See. Der Schotte gilt in der Verhaltensforschung als Koryphäe. Er hat viele Preise erhalten, 2022 die höchste deutsche Forschungsauszeichnung, den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis. Doch Couzin scheint der Trubel um seine Person eher unheimlich.

Schon als Schüler hat Couzin Insekten in seinem Schulspind gesammelt. Besonders faszinierten ihn Ameisen und die Frage, wie diese Kreaturen ohne Anleitung einen ganzen Staat bauen können. Am wohlsten fühlt sich Couzin heute noch, wenn er ungestört Tiere beobachten kann. Als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2023 das Institut besuchte, trug Couzin ein T-S…

Heuschreckenerkundung im Labor: Richtungsmessung auf dem Ball