Spinnenseide ist so komplex, dass wir sie erst einmal entwirren müssen. Bisher sind gut 50.000 Spinnenarten beschrieben – und alle produzieren Seide, wenn auch zu unterschiedlichen Zwecken. Das bekannteste Einsatzgebiet ist der Bau von Netzen zum Beutefang, wobei nur etwa die Hälfte aller Spinnen tatsächlich Netze webt. Die Gliedertiere nutzen ihre Seidenfäden auch, um ihre Eier in Kokons zu betten, sich abzuseilen oder um Sperma während des Paarungstanzes zwischenzulagern.

Doch soll es hier weniger um Spinnenromantik als um die Eigenschaften der Seidenfäden gehen. Diese sind nämlich stärker als Stahl, dehnbarer als Nylon und zäher als Kevlar, das etwa in kugelsicheren Westen eingesetzt wird. Außerdem ist Spinnenseide nicht nur biologisch abbaubar, sondern auch biokompatibel, was bedeutet, dass der menschliche Körper sie gut verträgt. Bereits in der Antike legte man sich Spinnennetze auf Wunden, um die Heilung zu fördern. Heute ist Spinnenseide hochinteressant für Industrie und Medizin.

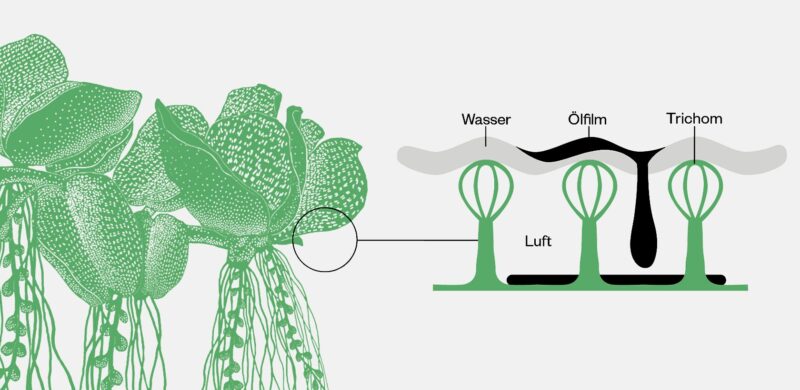

Spinnenseide ist „der heilige Gral der Materialwissenschaften“, sagt Thomas Scheibel, Professor für Biomaterialien an der Universität Bayreuth. Als Biochemiker interessiert er sich vor allem für die molekulare Ebene von Spinnenseide – also für Proteine. Denn Spinnen produzieren Seide, indem sie flüssiges Protein, das in speziellen Drüsen im Hinterleib gespeichert ist, durch ihre Spinnwarzen absondern. Beim Kontakt mit Sauerstoff verfestigt sich das Protein in Abschnitte, die entweder kristallin, geordnet, oder amorph, ungeordnet sind. Das macht sie so fest und dehnbar zugleich. Die Spinne zieht dann durch mechanische Bewegung die Fäden. Diese könnte man theoretisch ernten – das sogenannte Melken –, doch für die industrielle Produktion, etwa in der Textilindustrie, ist dieser Ansatz zu aufwendig, geschweige denn artgerecht. Die Tiere würden sich in Spinnenseidenfarmen gegenseitig auffressen.

Bakterien als Seidenfabrik

Keine Spinnen melken, sondern Spinnenseide künstlich im Labor herstellen – das hat Thomas Scheibel als einer der ersten geschafft. Er und sein Team pflanzten das Gen der Spinne, das für die Produktion von Seidenproteinen verantwortlich ist, in die DNA von E. coli-Bakterien ein und entfernten überschüssiges DNA-Material, die sogenannte nahtlose Klonierung. 2018 co-gründete er AMSilk, das erste europäische Unternehmen, das künstliche Spinnenseidenfasern herstellt, mit Sitz in Neuried bei München. Diese Superfäden „made in Germany“ finden sich heute als nachhaltige, langlebige Fasern in einem Schuhmodell von Adidas und in Kosmetika, die die Haut seidig weich machen sollen – ohne dass dafür etwa Seidenraupen sterben müssten.

Das größte Potenzial für Spinnenseide sieh…

Spinnenseide ist 20-mal dünner als ein menschliches Haar, dabei fünfmal stärker als Stahl gleicher Dichte und kann auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge gedehnt werden, ohne zu reißen.