Auf einer Birnenplantage in Sichuan, China, ist es still. Die schneeweißen Blüten der Bäume bergen einen staubigen Schatz. Um ihn zu heben, klettern menschliche Bienen vorsichtig auf die Äste: Sie ernten den männlichen Pollen, trocknen ihn, und erklimmen die Bäume erneut. Mit Pinseln bestäuben sie die weiblichen Blütenteile.

Szenen wie diese gibt es nicht nur auf chinesischen Obstplantagen. 20 Nutzpflanzen von Brasilien bis Australien werden teilweise oder vollständig manuell bestäubt, damit ihnen Früchte wachsen. Das zeigt eine Studie der Universitäten Göttingen und Hohenheim von 2021.

Die Gründe sind vielfältig. Häufig fehlen die passenden Insektenarten, zum Beispiel, weil die Pflanzen außerhalb ihres natürlichen Lebensraums kultiviert werden, wie beim Vanilleanbau in Madagaskar. Oder weil die Bestäuber aus ihrem Habitat verdrängt worden sind, wie die auf Passionsfrucht spezialisierte Holzbiene in Brasilien. Wer manuell bestäubt, kann außerdem wirtschaftliche Verluste auffangen, die durch klimabedingte Veränderungen entstehen. Denn zunehmend erschweren Stürme die Arbeit fliegender Insekten und stehen Bäume früher in Blüte, zu früh für manche Tiere. Doch die Handarbeit ist zeitaufwendig. Lässt sie sich automatisieren?

Drohnen im Käfig

Januar 2023, eine Werkstatt in Delft, Niederlande. Sie gehört zum Campus Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Delft, zwischen Den Haag und Rotterdam. Guido de Croon navigiert im Laufschritt durch die Halle, in der Hand einen schwarzen Sicherheitskoffer, vorbei an Maschinen mit Armen, Bauplänen für Flugzeuge, 3D-Druckern. Der KI-Wissenschaftler leitet das „MAV Lab“ an der TU Delft, kurz für „Micro Air Vehicle Laboratory“.

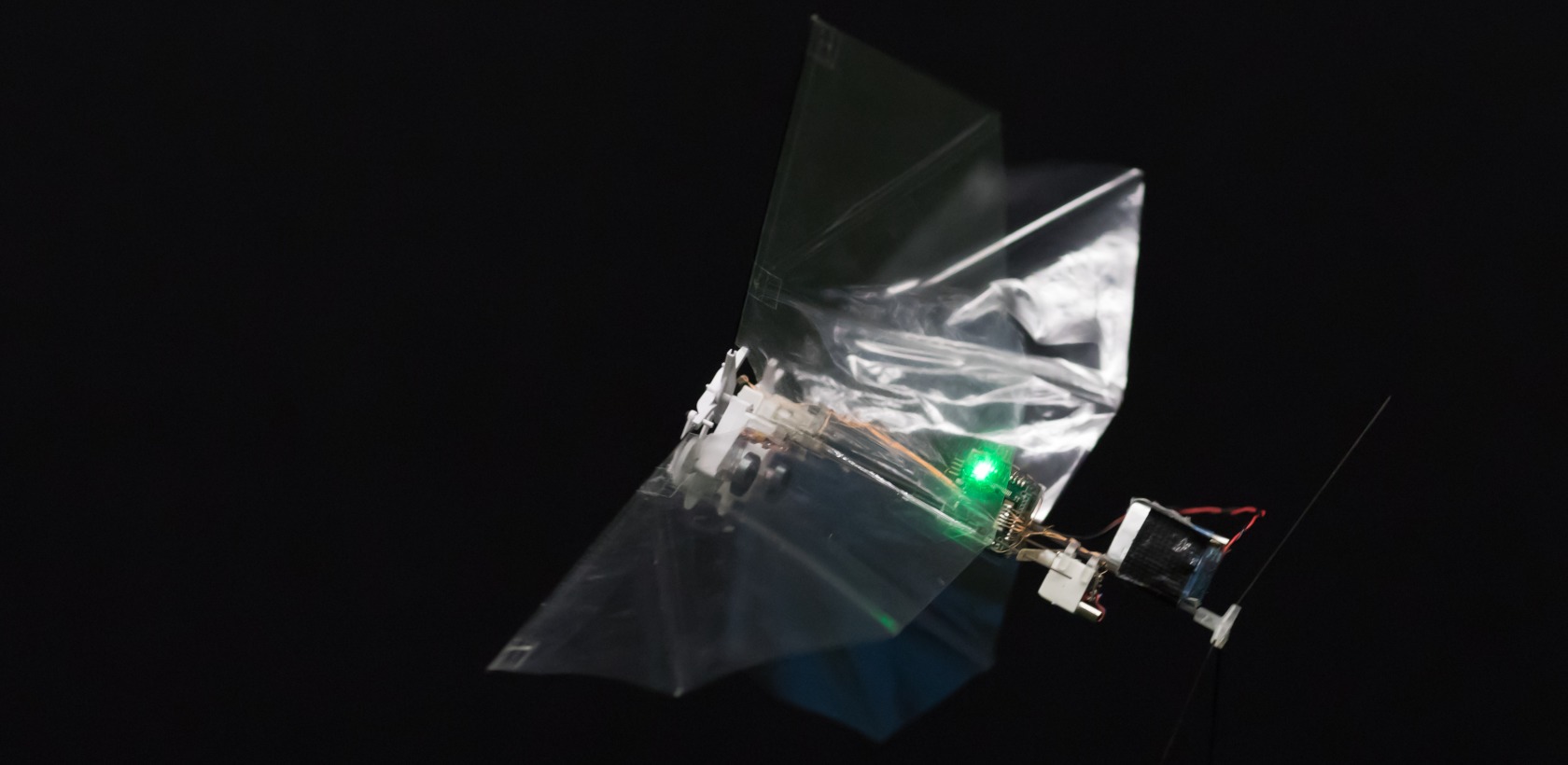

„Gleich sind wir beim Cyber-Zoo“, sagt de Croon. Damit meint er einen Bereich der Halle, in dem sich Drohnenpilot: innen austoben können. Abgesteckt ist er mit einer massiven Stahlkonstruktion und straffen schwarzen Vorhängen. An einer Seite hängt ein Netz mit faustgroßen Maschen, daneben eine Art Kontrollzentrum: Schreibtische, Stühle, Computer. Der Boden des quadratischen Käfigs ist mit Kunstrasen bedeckt und bis in jede Ecke ausgeleuchtet, wie eine Bühne. In der Mitte hockt eine blau blinkende Drohne mit langen dünnen Beinen. De Croon begrüßt den Piloten der Spinne und hievt seinen Koffer auf den Tisch, darin sein eigenes Zootier: eine überdimensionierte Fruchtfliege.

2013 flatterte die „DelFly“ erstmals autonom durch ein leeres Stockwerk der Universität. Im September 2022 navigierte sie durch ein Gewächshaus und erfüllte dabei mehrere Aufgaben: CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit und -temperatur messen sowie kranke Tomatenpflanzen und Fressfeinde detektieren. Auf einer zarten Blüte landen, sie bestäuben? Davon sind wir noch weit entfernt, sagt de Croon. Vor allem draußen: Wind und Wetter machen es den Fliegern schwer. Das neueste Modell der TU Delft wiegt 29 Gramm und misst 33 Zentimeter Flügelspannweite. „MAVs profitieren von der Aerodynamik eines flugfähigen Insekts“, so de Croon. Ohne Propeller seien sie agiler und verbrauchten weniger Energie beim Fliegen als Standard-Drohnen. Allerdings: „Insekten schaffen unglaubliche Dinge, die über das hinausgehen, was wir aktuell mit Drohnen tun können.“ Schwärmen Bienen etwa aus, merken sie sich Dinge in ihrer Umgebung, um später wieder zurückzufinden; Ameisen zählen dafür ihre Schritte.

Neben der TU Delft ist vor allem die Harvard- Universität in Boston, USA, an dem Thema dran. Harvard RoboBees können fliegen und tauchen, bisher aber nur kurz, da sie lediglich halb so groß sind wie eine Büroklammer und 0,1 Gramm wiegen. Mögliche Anwendungsbereiche: Rettungsmissionen nach Naturkatastrophen, Umwelt-Monitoring – und Bestäubungshilfe. Das finden auch Unternehmen interessant. US-Handelsriese Walmart hat mehrere Patente für Bestäubungsdrohnen angemeldet, die Technologiekonzerne AeroVironment und Festo haben jeweils Prototypen entwickelt: einen Kolibri und eine Libelle.

In der Natur sind neben den mehr als 20.000 Wildbienen-Arten Schwebfliegen die wichtigsten Blütenbesucher. Auch Schmetterlinge, Wespen, Motten, Käfer, Mücken, Fledermäuse und einige Vögel transportieren Pollen. Ihre Arbeit ist pro Jahr eine Billion US-Dollar wert. 75 Prozent unserer Kulturpflanzen und fast 90 Prozent der wild wachsenden Blütenpflanzen sind ganz oder teilweise von der Bestäubung durch Tiere abhängig. Das Problem: Mehr als 40 Prozent der wirbellosen Bestäuber und 16 Prozent der bestäubenden Wirbeltiere sind laut Weltbiodiversitätsrat IPBES vom Aussterben bedroht. Lösungen: mehr Ackerflächen nachhaltig und pestizidarm bewirtschaften, ländliche und urbane Schutzräume schaffen. Doch all das passiert zu langsam. Brauchen wir Robobienen als Back-up?

Alan Dorin sieht das kritisch. An der Monash-Universität in Melbourne, Australien, forscht er an der Schnittstelle von Ökologie und Computerwissenschaften. „Mein Problem mit solchen Drohnen ist, dass sie eine Menge kosten. Und damit meine ich nicht nur Dollar, sondern Ressourcen: Energie, Plastik, Metalle, Lithium für die Batterien.“ MAVs sind zwar klein, aber es wird große Schwärme brauchen, um ähnliche Leistungen erzielen zu können – eine einzige Biene besucht pro Sammelflug etwa 100 Blüten. „Je billiger die Mikrodrohnen produziert sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie in freier Wildbahn ‚verletzt‘ werden und als Elektroschrott verenden oder von Vögeln und Eidechsen mit Beute verwechselt werden.“

Schlechte Ökobilanz

Doch es gibt auch große Maschinen, etwa Modell „Polly“ des israelischen Unternehmens Arugga. „Polly“ bewegt sich auf Rollen zwischen den Pflanzenreihen fort, erkennt reife Blüten dank KI-basierter Kameratechnik und bestäubt sie autonom. Das soll die Erträge erhöhen: um 20 Prozent gegenüber Handbestäubung und 5 Prozent gegenüber Insekten. Problematisch aber bleibe, so Dorin, „dass solche Technologien mit natürlichen Bestäubern konkurrieren, statt sie zu schützen“. Hinzu kommt: „KI benötigt leistungsfähige Hardware, die ständig erneuert werden muss, und frisst jede Menge Energie, die meist noch aus fossilen Quellen stammt.“

Auch de Croon hinterfragt die Ökobilanz. „Manche Menschen denken, dass bald überall KI-Roboter herumfahren oder fliegen. Aber wir wissen nicht, ob das unsere Ressourcen überhaupt hergeben.“ Auch deshalb arbeitet der KI-Wissenschaftler an MAVs statt an Standard-Drohnen, in die mehr Sensorik passt. Außerdem forscht er zu sogenannten S…

Das Modell „DelFly“ der TU Delft erreicht bis zu 25 km/h. Im Schwarm könnte es künftig das Monitoring in Gewächshäusern übernehmen.