Damals, vor 100 Jahren, gingen Künstler wie George Grosz und Alfred Döblin hier ein und aus. Männer mit Heimkehrermützen, Frauen in Pelzmänteln, Berliner in Arbeitskleidung. Zigarettenrauch umnebelte die Tische. Bis nach Paris und London bekannt war die Bierstube der Brüder Aschinger am Rosenthaler Platz. Gerühmt ihr deftiger Mittagstisch: Erbsensuppe, Schinkenknacker, Stullen. Heruntergespült mit Bier in großen Schlucken. Unvergessen ihre „Brötchen à discrétion“, die es im Aschinger gratis zum Humpen dazugab. Ein Ort, Gold wert im krisengeschüttelten Berlin der 1920er-Jahre.

Heute faucht hinter dem Tresen die Kaffeemaschine, Menschen mit Strickmütze, Hornbrille und schlanken Vollbärten stehen Schlange für Apple Breakfast Bowl und veganes Sandwich. Start-up-Gründer:innen, Selbstständige, Medienleute, Reisende kehren ein. An den hohen Tischen die Wand entlang haben Digitalarbeitende ihre Laptops aufgeklappt, wenn die Tram am St. Oberholz vorbeirumpelt, zittert der Latte in ihren Tassen. Manche sitzen hier stundenlang. Surfen, entwickeln Ideen, empfangen Kund:innen. Mal hier an den weiß gelackten Tischen, mal in den lässigen Lounge-Ecken, mal oben im ersten Stock, wo das Caféflair dem eines semiprofessionellen Großraumbüros mit Wohnzimmercharme weicht. Überall gibt es, statt Brötchen wie einst, WLAN und Strom gratis.

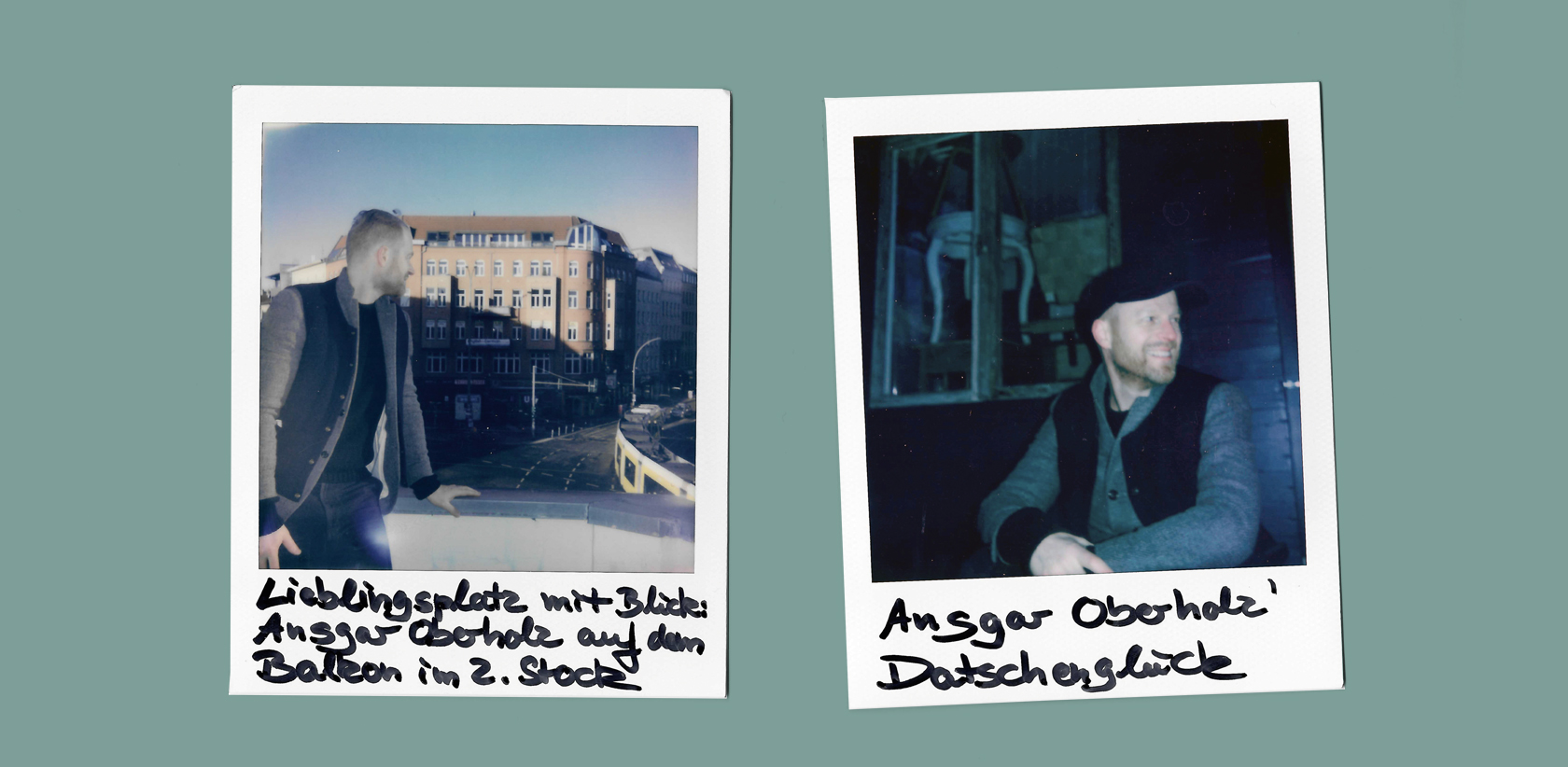

Ansgar Oberholz winkt vom Tisch an der Wand. Eine digitale Oase für mobile Arbeit in der Großstadt. Das war seine Gründungsidee, entstanden auf einer Zugfahrt mit seiner alten Freundin, Koulla Louca, vor gut 15 Jahren. Oberholz, schwarzer Pulli, kurzer rotblonder Vollbart, grinst. „Heute ist das alles Mainstream.“ Und das St. Oberholz eine stadtweit bekannte Institution der New-Work-Community. Warum eigentlich „St.“? „Sollte irgendwie nach heiligen Hallen klingen, nach süddeutscher Schnitzelstube, Aschinger halt.“

Ohne die beiden Stammkunden, die monatelang rechts vorn am Fenster saßen, wäre das St. Oberholz vielleicht nie zu dem geworden, was es heute ist. 2006, ein Jahr nach Eröffnung, klingelt immer häufiger Presse bei Ansgar Oberholz durch. Zeit für ein Interview? Oberholz freut sich. Wundert sich. Bis er merkt: Seine beiden Stammgäste Sascha Lobo und Holm Friebe haben im St. Oberholz ein Buch geschrieben, mit einem Kapitel über das Café: Wir nennen es Arbeit. Ihre Beschreibung einer „digitalen Bohème“, beflügelt von freier, mobiler Arbeit jenseits der Festanstellung, wird zum Fanal der New-Work-Bewegung und bundesweit zum Bestseller.

Anders arbeiten ist für Oberholz da schon lange nichts Neues mehr. Mitte der 1990er-Jahre steckt er im Informatik- und Philosophiestudium, ist mit 23 Jahren Vater geworden und seit der schnellen Trennung von der Freundin jede zweite Woche Vollzeitpapa. Wie soll Arbeit da gehen, ohne die Freiheit zu nutzen, die diese digitale Welt ihm bietet? Eine Welt, die damals antritt, die Wirtschaft umzukrempeln?

New Economy nennen es jene aus der alten Wirtschaft, fasziniert von den Dotcoms, die überall aus dem Boden poppen, gerade in Berlin, dieser lange vergessenen, grauen Stadt im Aufbruch. Oberholz, kurz nach Mauerfall aus Wittlich bei Trier zum Studium nach Berlin gekommen, ist mittendrin. Er lernt die Stadt kennen, als die Toiletten vieler Wohnungen noch im Treppenhaus liegen, Kohleöfen Standard sind und Studierende die herabgefallenen Kohlestücke der Lieferwagen vom ehemaligen Todesstreifen klauben.

Er ist dabei, als sie zur Techno- und Digital-Hauptstadt aufsteigt, arm, aber, klar, sexy, ein bisschen selbstverliebt natürlich wie seit jeher. Neben dem Studium jobbt er als Netzwerkadministrator, gründet schließlich mit einem Kumpel eine kleine Werbeagentur: Latif.Oberholz. Das Duo entwirft Flyer für Clubs, Plattencover für Bands, macht PR für Start-ups der Techbranche. Oberholz taucht ein in die neue Community der Plattform-Freaks, die Hacker:innen von C-Base und dem Chaos Computer Club. Lernt später all die millionenschweren Dotcoms kennen, in denen Praktikant:innen zu CEOs, Kicker zum notwendigen Utensil und Partys für Millionen Euro zum irren Style werden. „Business fühlte sich ein wenig an wie offziell genehmigter Bankraub“, sagt Oberholz. Bis kurz nach der Jahrtausendwende die Blase platzt. Auch Oberholz’ Agentur kriselt. Da kommt die Idee mit seiner Freundin Koulla Louca genau richtig: Wir gründen ein Café, das den mobilen Lebensstil der Dotcomzeit über das Platzen der Blase in die Zukunft trägt: St. Oberholz.

Sein erster Co-Working-Space in Berlin-Mitte

Ansgar Oberholz eilt über das Schneckentreppenhaus hinauf in den zweiten Stock. Hier hat er vor elf Jahren seinen ersten Co-Working-Space aufgemacht. Miet-Schreibtische, Meetingräume, Beamer. „Irgendwann haben wir kapiert, dass nicht nur Arbeiten im Café, sondern komplett neue Arbeitsräume das Ding der Zukunft sind.“ Er stößt die Tür zum Eckbalkon auf und tritt hinaus. „Mein Lieblingsplatz.“ Die Tram quietscht vorbei, Menschen eilen über den Rosenthaler Platz, irgendwo wummert Musik. „Bis 1843 war hier das Stadttor Berlins, die letzte zollfreie Zone vor der Stadt und Lebensader für die Ringervereine – die Berliner Mafia.“

Oberholz liebt es, die Patina der Vergangenheit freizulegen und dann zu schauen: Was kann man aus diesem Ort machen? Längst ist er zum Serial Entrepreneur geworden mit sechs Cafés und fünfzehn Co-Working-Spaces. Viele von ihnen erzählen wie das St. Oberholz am Rosenthaler Platz eine besondere Geschichte. Er errichtet sie in den Hallen eines ehemaligen Fernseh-Reparaturdiensts, in alten Clubräumen oder einer früheren Propellerfabrik. Orte, die er oft im Vorbeigehen entdeckt. Längst geht es ihm nicht nur um New Work, sondern um die „Transformation von Räumen“, wie er es nennt. „Wie kann man sie wahren und nutzen, um Leben und Arbeiten in der Stadt für alle besser zu machen?“ Zum Beispiel das alte Postamt in Potsdam.

Babelsberg. Gleich hinter der S-Bahn-Brücke links. Es duftet nach Döner, Leute stehen an der provisorischen Corona-Teststation auf dem Parkplatz vor der Post, die 2019 geschlossen wurde. DDR-Platte, 1960er-Jahre, heute gekleidet in Graffiti. Der gelbe Briefkasten mit dem Posthorn steht noch, an der gläsernen Fassade ein neuer Schriftzug: „Flexible Büroflächen“, „Coffee never sleeps“. „Hallo Ansgar“, ruft Nina Lehmann, die Managerin, und führt vorbei am Tresen mit den noch leeren Törtchen-Vitrinen in die ehemalige Schalterhalle. Wo einst Briefmarken gestempelt wurden, stehen heute Loungesofas. „Und da hinten rechts war früher der Stasiraum“, sagt Lehmann. „Haben wir halt die Gästetoilette reingemacht.“ Die Schalterhalle ist offen für alle im Kiez, soll Begegnungsraum, Eventstätte werden, draußen sind Biergarten und Terrasse geplant. Durch einen Gang mit metallgestärkten Schwerlastfliesen – „darüber wurden die Paketpaletten ins Lager geschoben“ – geht es in den Workspace mit Miet-Schreibtischen, Ruheboxen, Sitzecken. Restaurierte DDR-Lampen baumeln von der Decke, der Holzbeton der Stützpfeiler wurde freigelegt. Im ersten Stock sitzen Soloselbstständige, die Räume der ehemaligen Briefsortieranlage im zweiten bieten Platz für ganze Start-ups.

Eigentlich war hier ein Biomarkt geplant, Parkplatz und Lager inklusive. Oberholz konnte den Besitzer überzeugen, mit ihm etwas anderes zu versuchen. Denn das ist seine Vision: Räume vor dem Verschwinden ins Funktionale bewahren, erschließen für das gesellschaftliche Leben im Kiez. Kann das mit so einem Hipster-Ding funktionieren in diesem Quartier am abgewetzten Rand von Babelsberg? Lehmann, selbst Potsdamerin, sagt: „Endlich passiert hier was. Seit Monaten berichten die Lokalblätter von neuen Arbeiten in der alten Post.“ Alle Plätze sind bereits vergeben. Nächsten Monat wird eröffnet.

Gentrifizierung oder Gestaltung des Wandels?

Manche mögen es, das weiß Ansgar Oberholz genau, Gentrifizierung nennen. „Aber der Wandel wird ohnehin kommen. Entscheidend ist doch: Wie schafft man es, dass alle etwas davon haben?“ Nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land. Denn zunehmend streben die mobil Arbeitenden nach draußen. Wollen der Enge, der Eile der Stadt entfliehen, mal malochen, mal chillen im Grün der Natur. Aber wo? „Da habe ich eine neue Idee“, sagt Oberholz und tippt ins Navi: Biesenthal.

Es geht einmal rund um Berlin, Häuser, Straßendörfer, Windräder, Felder fliegen vorbei, bis zum 5.000-Einwohner:innen-Ort nördlich der Hauptstadt. Am Ortsrand führt eine kleine Straße durch den Wald, plötzlich durchschneidet eine graffitibesprühte Mauer das Territorium. Die Wintersonne scheint durch die Kiefern, dahinter zeichnet sich eine Silhouette ab, die „Kaiserliche Gardekuranstalt“. Im verfallenen Empfangshäuschen stehen noch die Sessel, als sei der Pförtner gerade erst gegangen, eine dicke Kette versperrt das Tor. „Mist, der Schlüssel passt nicht“, schimpft Oberholz. „Komm, hinten am See ist ein Loch in der Mauer.“

Mitte des 19. Jahrhunderts erholten sich hier die Offiziere des Kaisers, dann zogen die Nazis ein, die DDR machte eine Polizeischule draus. Seitdem steht das Areal leer, „bei YouTube gehört es zu den top lost ,creepy places‘ in Deutschland“, sagt Oberholz und zwängt sich durch das Mauerloch. Äste knacken unter den Schuhen, ein verrostetes Rohr liegt im Laub. Einst diente es…

Entrepreneur Ansgar Oberholz gründete Co-Working-Spaces und Work-Cafés in Berlin und Potsdam. Nun erobert er das Berliner Umland.