Der Mensch sucht gerne nach Dingen, die ihn vom Tier abheben. Wie wär’s mit: Tiere produzieren keinen Müll. Die Natur ist so was wie die perfekte Kreislaufwirtschaft. Der Abfall der einen Spezies ist die Nahrung der anderen. Energie liefert die Sonne. Was stirbt, wird zersetzt und der Erde zurückgegeben. Der Gegenwartsmensch dagegen tut vor allem eins: nehmen. Der Münchener Historiker Roman Köster hat darüber ein Buch geschrieben: Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit.

Für die alten Griech:innen bis zu den Aztek:innen kam Verschwendung nicht infrage: Metalle wurden nahezu immer wiederverwendet, aus Lumpen wurde Papier, aus Fäkalien Dünger. Aber nicht etwa, weil das alles Ökos waren, sondern weil Rohstoffknappheit herrschte.

Mit dem Anstieg der Arbeitsproduktivität im industriellen Zeitalter wuchsen auch die Müllberge. Köster fragt: „Wie passt die Fähigkeit, Waren extrem effizient zu produzieren, mit der enormen Verschwendung von Ressourcen zusammen?” Und antwortet: „Müll ist nichts, was sich wohlhabende Gesellschaften leisten. Müll ist vielmehr eine Nebenfolge davon, warum diese wohlhabenden sind.” Güter können global, arbeitsteilig und in Massen hergestellt und transportiert werden. Vormoderne Gesellschaften dagegen lebten sparsam und nachhaltig, weil sie mit existentieller Knappheit zurechtkommen mussten. Würden die Aztek:innen heute leben, schreibt Köster, wären sie wohl genauso verschwenderisch drauf wie wir.

Denn die Massenproduktion und globale Verteilung von Gütern (und Müll) hat alles verändert. Seitdem reagieren wir auf Engpässe nicht mehr mit Sparsamkeit. Ist Erdgas knapp, wird vorrangig nach neuen Quellen gesucht statt nach langfristigen Einsparungsmöglichkeiten, und für klimaschädliche Transportmittel werden neue Antriebe oder Treibstoffe entwickelt, statt den Verkehr zu reduzieren. Seit 2018 haben wir 500 Gigatonnen Materialien konsumiert. Das sind 28 Prozent aller Materialien, die die Menschheit seit 1900 verbraucht hat. So heißt es im aktuellen Circularity Gap Report der Non-Profit-Organisation Circle Economy. Und der Rohstoffverbrauch steigt weiter.

Zwar reden wir immer mehr über Kreislaufwirtschaft als eine potenzielle Lösung – in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Menge an Debatten und Artikeln darüber fast verdreifacht –, doch wirtschaften wir immer weniger zirkulär. Ein Maß dafür ist die Zirkularitätsrate, der Anteil recycelter Materialien an allen verbrauchten Materialien. 2018 lag dieser weltweit bei 9,1 Prozent. 2023 waren es nur noch 7,2 Prozent.

Aber von vorne. Was heißt das genau, Kreislaufwirtschaft? Und wer setzt sie (im Kleinen) schon um?

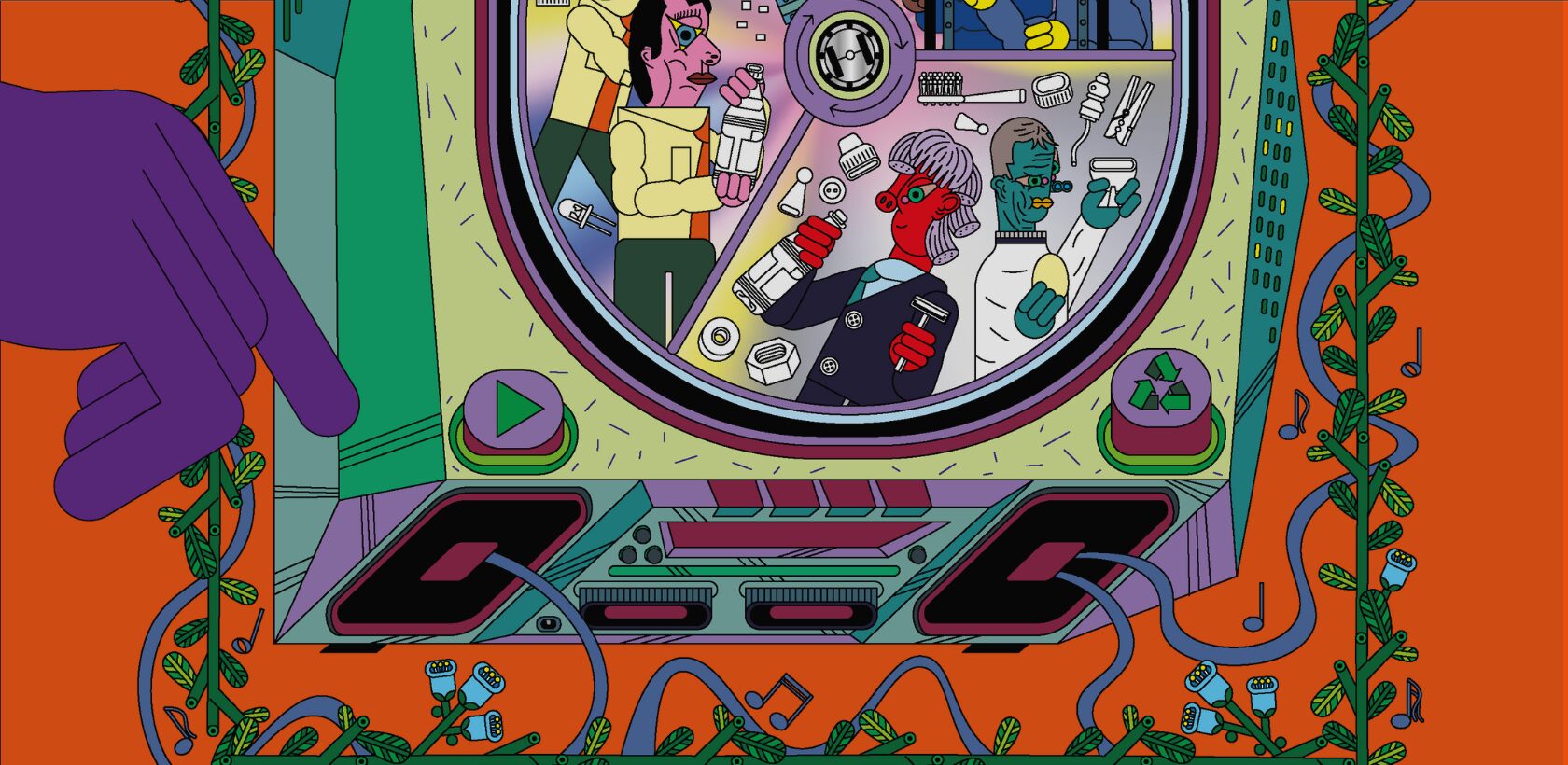

In einer Kreislaufwirtschaft bleiben Produkte und Materialien durch Prozesse wie Wartung, Reparatur, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung, Recycling und Kompostierung unentwegt im Kreislauf. Je länger Produkte und Materialien in Gebrauch sind oder desto mehr Menschen sich ein Produkt teilen – Beispiel Carsharing –, desto weniger Neumaterialien müssen gewonnen und verbraucht werden. Das wiederum senkt die Umweltbelastung und CO2-Bilanz der Weltwirtschaft, bremst die Klimakrise und das Artensterben. Denn 70 Prozent der globalen Treibhausgase gehen auf das Konto der Gewinnung und Nutzung von Materialien.

Reparatur wieder cool machen

Die ökologischsten Turnschuhe sind die, die du bereits hast. So steht es auf der Website der Sneakermarke Veja. Seit 2020 bringt sie nicht nur neue Schuhe in den Umlauf, sondern reinigt und repariert alte Exemplare – egal welcher Marke. In den acht Repair-Stationen in sieben Städten wurden bisher rund 25.000 Paare ausgebessert. 2022 kam der „Reparatur-Tempel“ in Paris hinzu, in dem nicht nur Schuster:innen, sondern auch Schneider:innen arbeiten, die sich alte Kleidung vorknöpfen, wieder: egal welcher Marke. Das Licht langer Neonröhren an der Decke gleißt über minimalistisches Interieur aus Beton, Glas, Holz und Stahl. Die Botschaft ist klar: Lasst uns Reparatur (wieder) cool machen. Der Marke zufolge gab es im Paris der 1950er-Jahre 50.000 Repairshops für Schuhe– 2023: 3.500.

Zirkulär ist nicht zu verwechseln mit recycelbar oder nachhaltig. Eine nachhaltige Verpackung wird aus unschädlichen, recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Eine zirkuläre Verpackung besteht zu 100 Prozent aus recyceltem und recycelbarem Material. Gebrauchsgegenstände müssen in einer Kreislaufwirtschaft so designt sein, dass sie länger halten, einfach zu reparieren sind und am Lebensende in ihre Einzelteile zerlegt werden können.

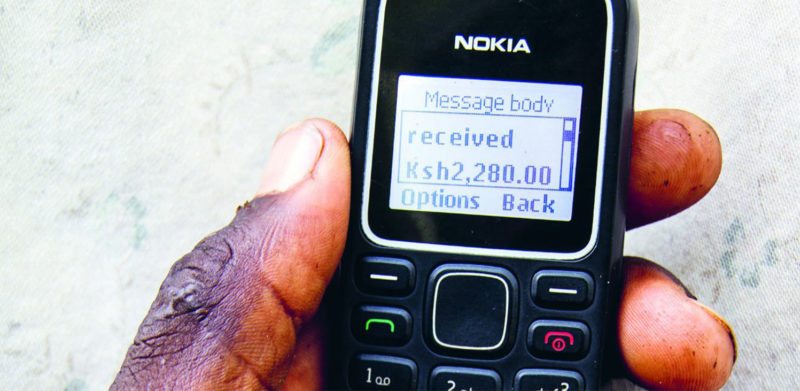

Beispiel Solarpaneele: Die verschiedenen Lagen eines Paneels – Glas, Solarzellen, Plastik – sind meist zusammengeklebt, damit die Zellen mindestens 25 Jahre halten. Die Paneele des niederländischen Start-ups Biosphere Solar etwa sind modular und klebstofffrei, damit sich einzelne kaputte Teile austauschen lassen. Ein anderes Beispiel ist Vertmonde aus Ecuador – auf den ersten Blick ein klassisches Recyclingunternehmen, auf den zweiten ein kreislauffähiges: Es sammelt Elektroschrott von Industrie und Gesellschaft, repariert, vermietet, verkauft oder recycelt ihn. All-in-one.

Die Aktivistin Ellen MacArthur bezeichnet das als technischen Kreislauf. Wenn es um wertvolle, langlebige, teils giftige Stoffe gehe, sei Recycling so etwas wie der letzte Ausweg. Für den biologischen Kreislauf sind Materialien wie Holz oder Baumwolle vorgesehen, alles, was sich in der Natur auflösen kann. Ein Riesenproblem unserer Zeit: Wir kombinieren t…

Gebrauchsgegenstände müssen in einer Kreislaufwirtschaft so designt sein, dass sie länger halten, einfach zu reparieren sind und am Lebensende in ihre Einzelteile zerlegt werden können.